中華ちまきを作ってみたいけれど、竹の皮が手に入らない…と悩んだことはありませんか?

竹の皮で包むイメージが強いちまきですが、ご家庭にあるもので代用して手軽に楽しむことができますよ。

本記事は、中華ちまきに関する知識、竹の皮の代用品による簡単な作り方から解凍方法、3つの人気レシピなどをご紹介し、ちまきをもっと身近に感じられる内容となっております。

中華ちまきについて

ちまきとは

ちまきは、もち米を具材と一緒に包んで蒸したり茹でたりして作る料理です。

日本では端午の節句に食べる和ちまきが知られていますが、中華料理では具材がたっぷり入ったボリュームのある中華ちまきが人気です。

包む素材は、地域や文化によってさまざまなものが使われており、日本の和ちまきでは笹の葉や真菰(まこも)、茅(ちがや)などの植物がよく用いられてきました。

特に茅(ちがや)の葉は、古くから邪気を払うとされ、端午の節句の風習とも深く関わっています。

そのため、「茅巻き(ちがやまき)→チ巻き→ちまき」と変化したとも言われています。

また、形も細長い円錐形や三角形に成形されることが多く、包んだ後はイグサなどで縛って固定されるのが伝統的なスタイルです。

中華ちまきは竹の皮を使うのが一般的です。

なぜ竹の皮などで包む?

竹の皮は食材を包みやすく、腐りにくい性質を持つことから日持ちさせるのに適しています。

また、蒸すことでほんのりと竹の香りが移り、ちまき全体に自然な風味が加わる点も魅力です。加えて、通気性があるため蒸気がほどよく抜け、べたつかずもち米がふっくら仕上がります。

このように、自然の植物を使って食材を包むことで、日持ちや風味を高める知恵が詰まっているのが、ちまきの魅力のひとつです。

ちまきの歴史と文化

中国では古くから端午節(旧暦の5月5日)にちまきを食べる習慣があります。

これは、古代のある詩人への慰霊供養として、ちまきを川に投げ入れたという伝説に由来し、その後供養や邪気払いから縁起物として広まったといわれています。

そして、中国から日本には奈良~平安時代ごろには、もち米を植物の葉で包み、蒸す・ゆでるといった調理法が伝わっていたと考えられています。

当時の貴族たちがちまきを宮中行事で食していたという記録もあり、宮廷文化の一部として取り入れられていたことがうかがわれます。

その後、独自の進化を遂げ、和ちまき(笹ちまき)やあんこ入り、武士の携帯食に由来しきな粉をつけて食べる三角ちまきなど地域性豊かなバリエーションが生まれました。

そして江戸時代以降、庶民の間でも端午の節句の行事食として普及し、現在に受け継がれています。

中華ちまきの人気の理由

中華ちまきは、もち米のもっちり感と具材の旨みが絶妙に調和し、一口ごとに満足感があります。香り高いごま油やしょうゆベースの味付けが、食欲をそそりますよね。

また、作り置きしやすく冷凍も可能なため、行事食以外にも、日常的な軽食やお弁当にも重宝するところも人気の理由のようです。

中華ちまきの材料について

もち米

もち米は中華ちまきの主役です。事前に数時間〜半日ほど水に浸けておくことで、蒸した際に芯までしっとりと火が通ります。吸水時間をしっかり取ることで、ふっくらとした仕上がりになります。

一般的な具材

・豚バラ肉や角煮

・干ししいたけ

・うずらの卵

・たけのこ

・干しエビや中華ソーセージ

これらの具材は、しょうゆやオイスターソースなどで味付けをしておくと、ちまき全体に旨みがしみ込みます。

手軽な竹の皮の代用品と包み方や風味づけの工夫

竹の皮がなくても、以下のような代用品で美味しく中華ちまきを作ることができます。

クッキングシート

耐熱性があり、包みやすく蒸気を適度に通すため、初心者にも扱いやすい素材です。

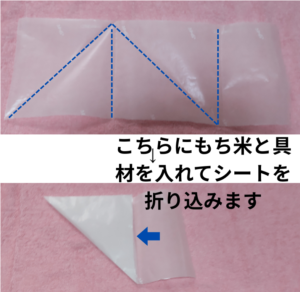

クッキングシートは30cm幅の物を40cm出してカットし、さらに半分に切り15cm幅とします。40×15cmで1個分を三角形で包みます(ほとんどのクッキングシートは裏表関係なく使うことができます。パッケージの記載を確認してください)。※写真をご参照ください。

クッキングシートのサイズが小さい場合は、中央にもち米と具材をのせ、両端をキャンディ包みにしていただいても構いません。

アルミホイル

しっかり密封できるので、具材の香りや水分を閉じ込めるのに適しています。やや大きめにカットし、ホイル焼きのように包んで、閉じ口が上にくるようにするとよいでしょう。

風味づけの工夫

・干ししいたけや干しエビを戻し汁ごと使用する

・五香粉や八角で中華らしい香りづけ

・焼きタケノコで香ばしさをプラス

これらの工夫を取り入れることで、竹の皮がなくても満足度の高い味わいになります。

笹の葉

中華おこわを笹の葉で三角形に包む場合もあり、青々とした色と香りが加わり爽やかに仕上がります。笹の葉なら手に入るという場合には、ぜひ利用してみてください。

竹の皮はどこで売っている?

実店舗では、アジア食材店や製菓材料専門店、業務スーパーや大型スーパーで扱っていることがあります。

また、インターネット通販では季節問わず手に入りやすく、まとめ買いにも便利です。

使用前にはしっかり洗って、ぬるま湯で柔らかくしてから使用しましょう。

中華ちまきの作り方と冷凍・再加熱方法

手順を簡単にご説明

- もち米を洗って数時間浸水させる

- 具材を炒め、調味料で味付けする(※具材にしっかり火を通しておくのがポイント)

- 浸水したもち米と炒めた具材を混ぜる

- 包み材で包む(竹の皮、クッキングシート、アルミホイル)

- 蒸し器またはフライパンで蒸す(約30〜40分)

フライパンを使った調理法

蒸し器がない場合は、フライパンに水を張り、小皿や耐熱皿を敷いた上にちまきをのせれば、即席の蒸し器になります。また、フタを布巾で覆ってしばっておくと水滴が落ちにくくなります。

冷凍・再加熱のポイント

・完全に冷ましてからラップに包み、ジップ付き袋に入れて冷凍します。平らにして冷凍すると、再加熱時にむらなく温められます。

・冷凍したちまきは、解凍の有無にかかわらず蒸し直すとふっくら感が戻ります。

電子レンジを使う場合は、ラップに包んで加熱すると乾燥を防ぐことができます。数時間前から冷蔵庫で解凍しておくことで、加熱時間を短くすることも可能です。

中華ちまき3つの人気レシピ他

もち米3合約6個分目安で作れる3つのレシピをご案内いたします。

- 具材たっぷり豚角煮入りちまき

- 鶏肉とザーサイのちまき

- 干し貝柱と枝豆の中華ちまき

また、中華おこわをちまき風に仕立てる方法、市販品の活用についても触れております。

具材たっぷり豚角煮入りちまき

冷めても食べやすいやや濃いめの味付けになっていますので、調味料はお好みで調整して下さい。

豚肉の量を減らして、うずらの卵や栗・ぎんなんを一緒に包むと見た目にも楽しいアレンジになります。

【材料(約6個分)】

- もち米:3合

- 豚バラブロック:300g程度

- 干ししいたけ:3〜4枚(戻してからスライス)

- ゆでたけのこ:100g(細切り)

- しょうゆ:大さじ3

- 砂糖:大さじ2

- オイスターソース:大さじ1

- 酒:大さじ2

- ごま油:大さじ1(炒め用)

- しいたけの戻し汁+水:合わせて150ml

作り方

- もち米の準備 もち米は研いでからたっぷりの水に6時間以上浸水させ、ざるにあげてしっかり水気を切ります。

- 豚角煮の下ごしらえ 豚バラブロックを3cm角程度に切り、表面を焼いて脂を落としておきます。フライパンで焼き色がつく程度に焼き、余分な脂はキッチンペーパーでふき取ります。

- 具材を炒めて煮る フライパンにごま油を熱し、戻したしいたけのスライス、千切りたけのこ、豚肉を炒めます。しょうゆ・砂糖・酒・オイスターソースを加え、しいたけの戻し汁+水を注いで弱火で15分ほど煮て、全体に味をしみ込ませます。

※干ししいたけの戻し汁を使うことと、煮汁が1/3程度まで煮詰めるのがポイントです。 - もち米と具材を混ぜる 炊飯器または大きなボウルに水気を切ったもち米を入れ、具材と煮汁を加えてよく混ぜます。ここでしっかりなじませておくことで、風味が全体に行き渡ります。

- 包む(代用品で使用OK) 竹の皮がない場合は、前述の方法でクッキングシートやアルミホイルを用いて包みます。 しっかり包んだら、口をタコ糸で結んでください。

- 蒸す 蒸し器またはフライパンに水を張り、強火で15分→中火で25分ほど蒸します。もち米に火が通って柔らかくなればOKです。

鶏肉とザーサイのちまき

ザーサイの塩味と食感がアクセントになり、食欲をそそります(追加の塩分はお好みで調整して下さい)。鶏肉で軽やかに、干しえびの旨みと香ばしさで見た目よりも深い味わいになります。

材料(約6個分)

- もち米:3合

- 鶏もも肉:250〜300g(ひと口大)

- ザーサイ(味付き・瓶詰めなど):80g(みじん切り)

- 干しえび:10g(ぬるま湯で戻して粗く刻む)

- にんじん:1/3本(細切り)

- 長ねぎ:1/2本(みじん切り)

- ごま油:大さじ1(炒め用)

- しょうが:1かけ(みじん切り)

- にんにく:1かけ(みじん切り)

- 塩:小さじ1(ザーサイの塩分で調整して下さい)

- 鶏がらスープの素:小さじ2

- しょうゆ:小さじ1(風味づけ程度)

- 酒:大さじ1

- こしょう:少々

- 干しえびの戻し汁+水:合わせて100ml

作り方

- もち米は洗って一晩浸水し、ざるに上げて水を切っておく。

- フライパンにごま油を熱し、しょうが・にんにく・長ねぎを香りが出るまで炒める。

- 鶏もも肉を加えて炒め、火が通ったらにんじん・ザーサイ・干しえびを加える。

- 酒・塩・鶏がらスープの素・しょうゆ・こしょうを加え、戻し汁+水で少し煮る(約5分)。煮汁がなじんできたら火を止める。

- もち米に具材と煮汁を加えてよく混ぜる。

- クッキングシートやアルミホイルなどで包み、蒸し器またはフライパンで30〜40分蒸す。

干し貝柱と枝豆の中華ちまき

干し貝柱のやさしい旨みと枝豆の彩りが美しいちまきです。油っぽさ控えめで、朝ごはんや夜食にも食べやすくおすすめです。

材料(約6個分)

- もち米:3合

- 干し貝柱:30g(ぬるま湯で戻してほぐす)※戻し汁は取っておく

- 枝豆(塩茹で・さやから出したもの):100g

- 干ししいたけ:2枚(戻して薄切り)

- にんじん:1/3本(みじん切り)

- 長ねぎ:1/2本(みじん切り)

- ごま油:小さじ1(香りづけ程度)※省略可

- 戻し汁+水:合わせて120ml程度

- 塩:小さじ1

- うす口しょうゆ:小さじ1(香りづけ)

- 酒:大さじ1

- 鶏がらスープの素:小さじ1

- こしょう:少々

作り方

- もち米を浸水しておき、水気を切っておく。干し貝柱と干ししいたけも戻しておく。

- フライパンまたは鍋にごま油を熱し(または油なしでもOK)、長ねぎ・にんじんを炒める。

- 干し貝柱・しいたけを加え、酒・塩・鶏がらスープの素・しょうゆ・こしょうを加えて味を調える。戻し汁+水を加えて、軽く煮る(3〜4分程度)。

- 火を止めて枝豆を加え、もち米と一緒に全体をよく混ぜる。

- クッキングシートやアルミホイルで包み、蒸し器またはフライパンで30〜40分蒸す。

中華ちまき風おこわ

中華風おこわを炊飯器で作り、あとから小分けに包む方法でちまき風に仕立てれば、忙しいときや大量に作りたいときに便利です。味付けや具材はちまきと同じでOKです。

また竹の皮やハスの葉などがある場合には、さらに包んで5~10分蒸すひと手間で、香り高いちまきに変身します。

市販のちまきも

自宅で作る以外にも、市販の冷凍中華ちまきやレトルト製品も多くの種類があっておすすめです。

最近では竹の皮に包まれたものや、電子レンジ対応のものも増えてきていますよ。

まとめ

ちまきは、もち米を具材と一緒に包んで蒸したり茹でたりして作る料理です。

竹の皮なしでも、代用品でおいしい中華ちまきをご家庭で楽しむことができます。

クッキングシートやアルミホイルを使えば、手軽に作れるうえ、風味づけの工夫で本格的な味わいに近づけることも、作り置きしておくことも可能です。

また、竹の皮が手に入った場合も、炊飯器で炊いた中華おこわを包んで短時間蒸すことで、簡単ちまきも本格風味仕立てになります。

この記事を参考になさって、ご自身のお好みの具材で、オリジナル中華ちまきを楽しんでみてくださいね。