ご家庭で蒸し料理を作るには、本当は「せいろ」と「受け台」が必要だと思って負担に感じていませんか?

実際には、代用品を活用することで、せいろがなくても蒸し料理を楽しむことができます。

本記事では、せいろや受け台の役割とともに、代用品の使い方や気軽な蒸し方とポイント、さらにはせいろ使いの魅力についてご紹介しております。日常に蒸し料理をもっと取り入れるためのヒントをお届けいたします。

蒸し料理でせいろと受け台は必要?

せいろと受け台の役割や使用方法

蒸し料理には、「せいろ」と「受け台」が代表的なものと考えられていることでしょう。

せいろは、漢字で「蒸篭」または「蒸籠」と示される通り、竹や木で作られた四角もしくは丸型の枠の底にすだれが付いて、下から蒸気を通す蒸し器で、鍋などの上に置いて使います。

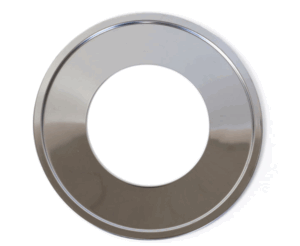

受け台は、蒸し板ともよばれ、主に金属製の中央が開いた丸い輪の形状で、鍋とせいろの間に挟み込むようにセットして、蒸気がせいろに効率よく流れ込むように使います。

これにより、中央の穴から上がった鍋からの蒸気を逃さず適度に通すことで、せいろ内が均一に加熱され、食材がふんわりと仕上がるとともに、せいろが傾くのを抑えて安定させる役割を果たすものです。

またせいろを用いない蒸し方の場合も、受け台は、お湯や水分が直接食材に当たらない(浸らない)ようにしながら、継続的に蒸気加熱を可能にするために使用するものとして、広義の意味を含みます。

せいろに受け台なしで使える状況とは

受け台がない場合でも、鍋の大きさや形状によっては直接せいろを置いて蒸すことができます。

鍋とせいろのサイズが合い、蒸気の循環が十分確保できる場合は、受け台がなくても問題ありません。せいろの直径よりやや大きいか小さいサイズの鍋で、せいろをのせて安定していれば、ずれも焦げも起きにくいといえます。

一方で、せいろの直径と同じサイズの鍋では、せいろが不安定になり焦げる恐れがあるため注意が必要です。

せいろの受け台の代用に使うステンレスざる

鍋の大きさがせいろに合っていて、家庭にあるステンレスざるもセットできるサイズである場合、せいろを乗せて使うと、受け台の代わりとして活用することができます。

せいろ使いには受け台は1つあると便利

受け台があると、せいろを安定させやすく、蒸し加減も均一になり蒸し料理がうまくいきやすくなります。

特に多段使いをする場合や、専用鍋ではなく他の大きめの鍋などいくつか兼用するというのであれば、1つ持っていると便利に使いまわせますよ。

最近は、大手人気ショップでの取り扱いもあり、量販店などのキッチンコーナーの他、ネットでの購入も可能になっています。

代用品を活用した蒸し方ならせいろなしでもOK

せいろがなくても、代用品を上手に使えば蒸し料理を楽しむことができます。

自宅にある耐熱グッズや、100均などで購入できるアイテムを使って工夫すれば、気軽に蒸し料理になり取り入れやすくなります。

せいろを使わず代用品で気軽に蒸し料理

代用品の選び方と注意点

蒸し料理の代用品を選ぶ際には、耐熱性や蒸気を通しやすい構造を考慮することが大切です。

特に、食材を乗せて加熱する際の安定性や素材に注意するとよいでしょう。

また、蒸すためには鍋などにある程度の水量が必要なため、食材が水に浸らない高さやスペースを確保できるバランスに合ったサイズのものを選びましょう。

自宅にある耐熱グッズ類の工夫と活用

耐熱性があるもので、食材が水に浸らないよう工夫しながら蒸気をうまく循環させることにより、蒸し調理が可能になります。

ココットなどの耐熱容器、小鉢、皿の活用

裏返した皿などを鍋やフライパンの底に敷いて、水位を調整することが可能です。

また、耐熱容器や小鉢などに食材を入れ、アルミホイルでフタをして皿の上に載せるか、そのままお湯を入れて蒸すことで蒸気が行き届き、簡単に蒸し料理になります。

アルミホイルの活用

アルミホイルをクシャクシャにして丸めたり、数センチ大の小さな台座を作り、耐熱容器の底に高さを持たせることで、蒸気がしっかりと食材に行き渡り、均等に蒸すことができます。

また、容器のフタに用いるほか、ホイル包み蒸しとして使用するのも気軽な蒸し料理になります。

ざるを使った蒸し方

お手持ちのステンレス製の耐熱ざるに食材を入れ、直接鍋にセットするだけで、水に浸かることなく蒸し上げることができます。

使用時に水量を入れるスペースが少ない場合には、あっという間に水が減ってしまうため、空焚きに注意し足し水する必要があります。

100均・ホームセンター・量販店・ネットなどで手に入る代用品

身近なお店で購入できる代用品も活用できます。特に便利なのが以下のアイテムです。

ステンレスざるやカゴでダイレクト蒸し

蒸気を通しやすく、耐熱性があるため、直接ざるに食材を入れて鍋で蒸すことができます。持ち手つきのものを選べば、鍋の縁にかけられ取り出しや冷ますのにも便利です。

種類も豊富なため、鍋の推移を考慮しながら、使用するお手持ちの鍋のサイズや深さに合ったものを選ぶとよいでしょう。

足台つき蒸し皿(蒸し台)

鍋やフライパンの底に直接置くだけで、せいろと同様に蒸し料理が作れます。

ステンレス・シリコン製などが主流ですが、素材も形状もさまざまで、100均ショップに取り扱いのあるタイプなど取り入れやすいものもあります。使い勝手のほか収納も考慮することで、より便利に日常使いしやすくなります。

ステンレス開閉式蒸し皿

鍋の大きさに合わせて広げられるため、どんな鍋にも対応しやすく、100均ショップでの取り扱いもあります。

一方で、中央に持ち手のような部分があるため、茶わん蒸しなどの容器を入れて使用するには不向きといえるでしょう。

シリコンスチーマー

電子レンジ対応で、気軽に蒸し料理づくりに使える便利アイテムです。

さまざまなサイズや形状があり、下に皿などを置いて水位を調整し鍋やフライパンでも使用可能なタイプもあります。

金属製の二段式蒸し器(蒸し鍋)

ステンレスやアルミ製の二段式専用鍋で、下段に水を入れ、底部分に穴が開いた上段に食材を入れて蒸すタイプです。

大きさや形状を選ぶことが可能で、天然素材のせいろよりも扱いや手入れも簡便、下段の鍋とフタだけを使用することも可能です。

一方で、鍋自体がかさばるため、収納スペースや使用頻度などを考慮して選ぶとよいでしょう。

せいろ以外を活用した蒸し方

蒸し料理は、必ずしもせいろを使わなくても、身近にある調理器具で代用することができます。

せいろがない場合でも、前章の代用品とともにフライパンや鍋など他の道具を活用すれば美味しい蒸し料理が手軽に楽しめます。ここでは、せいろ以外の道具を使った蒸し方について、少し詳しくご案内します。

フライパンや鍋による蒸し方

フライパンや鍋は、蒸し器がない家庭でも簡単に代用できる便利なアイテムです。

まずフライパンや鍋に水を張り、食材を入れた蒸し皿や蒸しカゴをセットするだけです。

もしくは耐熱皿などを逆さまに置き、その上に食材を入れてアルミホイルでフタをした耐熱容器を載せ、鍋などのフタをして蒸します。

耐熱容器が大きい場合は、アルミホイルに数か所穴をあけておくと、蒸気がしっかりとこもり、食材がムラなく蒸されるとともに、内部に余分な水分がつくことなくしっとりした食感と風味になります。

鍋などの底には水を少し多めに入れ、途中で水がなくならないように注意しましょう。さらに、蒸し時間を調整することで、食材がふっくらと仕上がります。

電子レンジを利用した蒸し方

電子レンジにシリコンスチーマーや耐熱容器類を使えば、蒸気の循環もよく調理時間も短縮できます。

電子レンジで蒸し料理をする際は、水分が飛びやすいので、ラップをふんわりかけることがポイントです。また、少量の水を加えて加熱することで、乾燥を防ぎ、しっとりと蒸し上がります。

特にシリコンスチーマーや陶器性の耐熱容器を用いると、蒸気を逃がさず、素材の風味を引き出すことができます。

加熱時間は食材によって異なるので、途中で様子を見ながら加熱時間を追加して調整すると良いでしょう。

アルミホイル・クッキングペーパー包み蒸し

アルミホイルや耐熱性のクッキングペーパーを使って蒸し料理を作る方法も手軽で、風味を逃さずにしっとりと仕上がります。

食材をアルミホイルなどで包んでから、フライパンや鍋に直接置き、少量の水を入れて蒸します。

この方法では、食材がアルミホイルに包まれているため、蒸気が外に逃げることなく、内部でしっかりと調理され、食材の旨味を閉じ込めて蒸し上がりがジューシーになります。

また、ホイル包みはオーブントースター調理も可能で、肉や魚、野菜など、さまざまな食材に応用可能で、使い勝手が非常に良い方法といえます。

茶碗蒸しなら鍋にふきんを敷いた茹で蒸し

茶碗蒸しや小さな耐熱容器に食材を入れて少量蒸したい場合には、容器を入れてフタがしまる深さの鍋などに水を張り、底にふきんを敷いて、その上に容器を並べて茹で蒸しするのも便利です。

ふきんを使うことで、茶碗などの容器が安定し、蒸している間の揺れを防ぐことができます。

また、ふきんが水蒸気を吸収して、温度が均一に保たれるため、茶碗蒸しがムラなくふわっと仕上がります。

蒸す時のポイント

食材が均一に蒸し上がり、べたつかず、風味を最大限に引き出すために、いくつかのポイントをお伝えいたします。

料理に合わせたサイズと高さを考慮

代用品や蒸し器の種類に関わらず、食材の量や種類に応じて、鍋や容器のサイズと高さをうまく調整することが必要です。

特に高さが不足すると蒸気が回らず、ムラができてしまう原因になります。

そのような場合には、鍋のサイズを大きくするか、食材同士がくっつき過ぎない並べ方により余裕を持たせることで、食材全体を均一に蒸し上げることができます。

また少量の場合には、蒸しムラを避けるため、小さめの鍋と容器を使うと時短になります。

正しい蒸し器のセッティング方法

蒸し器を正しくセットすることは、蒸し料理の成否を大きく左右します。

鍋に適量の水を入れ、蒸し器の底が水に浸らないように注意しながら、受け台やざるを配置します。

このとき、蒸し器や代用品が安定していることを確認することが大切になります。安定していないと、食材がうまく蒸されず、焼きムラが生じる恐れがあります。

食材を入れた受け台や受け皿・ざるなどは、食材が直接水に触れないように配置し、蒸気が循環するスペースを確保します。スペースに余裕がある場合は、安定させるため耐熱皿や小鉢なども使用しましょう。

水滴が落ちないためのフタの扱い

蒸し料理では、水滴が直接食材に落ちるとべちゃっとした仕上がりになります。フタの裏に布巾をかませたり、傾けて蒸気を逃がしたりして工夫すると良いです。

蒸し料理では、フタの裏側に水滴がつくことがあり、それが食材に落ちてべちゃっとした仕上がりを招くことがあります。

これらの対策として、フタの裏を布巾で包んだりキッチンペーパーを挟むことで、蒸気が吸収され滴り落ちるのを防ぐことができます。

また、フタを少し傾けることで、蒸気が自然に逃げ、フタの裏に水滴が溜まりにくくなり、仕上がりに差がつきます。

加熱時間の調整とポイント

加熱時間は、食材の種類や厚みによって異なるため、調理中に適切な調整を行うことが大切です。

厚みのある食材や硬い食材は、加熱時間が長くなるため、最初に加熱し始めてから様子を見て、途中でフタを開けて確認しましょう。

食材によっては、調理の合間に竹串などで食材をチェックし、火の通りや柔らかさ加減をみながら、加熱の強弱調整したり、場所や並べ方を替えるなどが必要になる場合もあります。

少々手間ではありますが、これらを行うことは均一に蒸し上げるポイントになります。

また、フタを開けることで蒸気が逃げるため、加熱しすぎや水分不足にも注意しましょう。

調理時の空焚きを防ぐ

蒸し料理をしていると、鍋底の水分が少なくなって空焚きになる恐れがあります。

鍋が焦げ付いてしまうばかりか、食材もコゲ風味になりおいしさも損ねてしまいます。

蒸す前に必ず水量を確認するとともに、長時間蒸す料理の場合、途中で水を足すことも大切です。

特に中~強火時間が長い場合や弱火でも長時間になる時は、鍋の中の水分が減りやすいため、タイマーをかけるなどして、こまめに水をチェックしながら調理を進めましょう。水の量や蒸し時間をしっかり管理することが必要です。

蒸し料理をよりおいしくする工夫

蒸し料理の食材がべたついてしまう原因の一つは、食材が水蒸気などの水分や蒸し皿・鍋などに直接触れることです。

このべたつきを防ぐためには、蒸し布やクッキングペーパー・シリコンシートを使うことをおすすめします。これらを敷くことで、食材がくっつきを防ぎながら、脂分などを付着し片付けも簡単になります。

シリコンシートであれば洗って繰り返し使用可能なエコグッズにもなり、食材によってはキャベツやレタスを敷くことで香りづけにもなります。

また、キッチンペーパーを敷くことで、余分な水分も吸収し、食材のべたつきを抑えることができ、仕上がりや食感もよくなります。

やっぱりせいろを使いたいと思ったとき

普段はせいろ以外の蒸し方で調理しているものの、蒸し料理には、やはりせいろを使ってみたいと思う方も多いのではないでしょうか。

特に、せいろは天然素材で作られているため、食材の味を引き立て、蒸し上がりがとてもおいしく感じられます。

こちらでは、せいろの魅力や種類、手入れ方法についてご紹介します。

せいろ独自の利点と人気の理由

せいろは天然素材を使っているため、素材本来の旨味や食材の自然な味わいを引き出すとともに、蒸し上がりに独特の風味が加わります。

また、水蒸気を吸収して適度に抜けることで、べたつきが少なくふっくら仕上がりやすい傾向にあります。

さらに、せいろのデザインの美しさや素朴で温かみのある素材感から、そのまま食卓に出しても絵になる見た目や、色味など経年変化する楽しみも人気の理由といえるでしょう。

実際に使用して慣れてくると、汎用性も高く便利だと思うようになる方も多いようです。

せいろの種類や素材と特徴

せいろの種類は主に「中華せいろ」「和せいろ」、素材は「杉」「竹」「檜」があり、それぞれに特徴があります。

中華せいろ

中華せいろは、主に竹で作られ、浅型の構造が特徴です。

蒸気が上に抜けやすく、何段も重ねて使いやすい設計となっており、主に点心や蒸し野菜などの調理に適しています。

竹は軽量で扱いやすく、抗菌性にも優れており、カビが生えにくい点が魅力です。

かつては中華料理での使用が一般的でしたが、近年では、販売先が増え手軽に購入できるようになり使用用途の広がりから、家庭での利用も増加しています。

和せいろ

和せいろは、主に杉や竹がを使用され、深型の構造が特徴です。

厚みのある木製の蓋と曲げ物の本体からなり、重い蓋で蒸気を閉じ込めるため、短時間で蒸し上がるため、おこわや茶碗蒸し、蒸しパンなどの調理に適しています。

檜は高級せいろに使われることが多く、耐久性が高く、香りも楽しめるため、長く使用することができます。

杉・竹・檜

杉・竹・檜それぞれの素材の特長として、まずはこの順番に取り入れやすい価格帯であり、サイズや種類も豊富で探しやすく購入しやすいということです。

その他には、蒸している間、それぞれの天然素材から発する香りが食材に移り独特の風味をもたらすことの影響を考慮するとよいでしょう。

特に、杉・檜からの香りは食材に移りやすいため、おこわや蒸し魚などはランクアップしたように楽しむことができます。

一方で、メニューによっては合わない場合もあり、そのような場合には竹製を選ぶとよいでしょう。

また、竹製のものは目が詰まっており、比較的カビなど発生しにくいといわれていますので、手始めに取り入れるにはうってつけではないでしょうか。

電子レンジ使用可能なタイプも

釘を使用していない一部のわっぱ型せいろには、電子レンジでも使えるものがあります。

電子レンジ対応のせいろであれば、気軽に使えて時短にもなり使用頻度も増えるでしょうから、1つ持っていると便利な上に、見た目やほのかな香りも追加されてちょっぴり優雅な雰囲気も味わえそうです。

せいろのサイズ選びとサイズ感

一人分から家族用までさまざまな種類があるため、用途に合わせたサイズを選ぶことで、無駄なく調理できます。

一般的には18cmから24cmが家庭用に適しており、慣れてきたら、重ねて使うことで一度に多くの料理を作ることも可能になります。

せいろのメンテナンスや注意点

せいろを使用する際に注意するポイントを知り、日頃からメンテナンスすることで長く愛用できます。

主なポイントは、カビ・ひび割れ・焦げを防ぐことです。

天然素材であるため、湿気に弱い上、急激な温度・湿度の変化に注意して扱うことがポイントになります。具体的には、

- 使う前には、水で十分せいろを濡らし、受け台(蒸し板)を使用し焦げを防ぐ

- 使用後は、温かいうちに水洗い、汚れには洗剤使用を避けぬるま湯で優しく洗いニオイ吸着を防ぐ

- 十分水分を拭き取ったあと、直射日光を避け風通しの良い場所で自然乾燥させひび割れを防ぐ

- フックがけや棚置きなど安定した場所で保管し、落下などによる損傷を防ぐ

- 保管には湿気の多い場所を避け、乾燥させた状態を保ちカビを防ぐ

せいろの木は時間が経つにつれて、少しずつ色合いや香りが変わるので、その変化を楽しむのも一つの魅力です。

まとめ

せいろや代用品を使った蒸し料理には、それぞれの良さと特徴があります。

せいろがなくても代用品を活用し蒸し方を工夫すれば、蒸し料理を気軽に取り入れることができます。ステンレスざるや足台付きの蒸し皿を使ったり、ホイル蒸しや鍋やフライパンでの蒸し方、電子レンジの利用は便利なものです。

一方で、やはりせいろならではの風味や見た目の美しさも魅力的です。扱いやすい竹製のものから取り入れて慣れていくというのも、一興かもしれません

ご家庭に合った使い方や使い分けで、蒸し料理をもっと気軽に楽しんでいきましょう。