畳のお部屋にベッドを置くと、重さや形によって畳が凹んでしまうことがあります。

とくに長い間同じ場所に置いていると跡がつきやすく、賃貸の場合は退去時に気になることもあるかもしれません。

そんなときは、100均やホームセンターで手軽に手に入る便利なアイテムを使ってみるのがおすすめです。ちょっとした工夫で畳を守りながら、ベッドも心地よく使えますよ。

さらに、畳にベッドを置くときのポイントや凹みを防ぐ方法も、わかりやすくお伝えいたします。

畳にベッドを置くメリットと注意点

畳にベッドを置くメリット

日本家屋においては、生活様式が変わっても、築年数の長い物件や畳好きで新築の和室に取り入れるなど、畳の部屋は健在で人気がありますよね。

そんな畳の上にベッドを置くことで得られるメリットはさまざまですが、

まず、布団を敷き直す手間が減り、寝具の整理が簡単になる上、ベッドからの起き上がりや立ち上がり動作もスムーズになります。

また、床に直接布団を敷かないため、ホコリやゴミの影響を受けにくいという点もあります。

落ち着いた雰囲気の和室に、洋風のインテリアを取り入れたいという場合も、ベッドを置くことでコーディネートの幅が広がるでしょう。

畳の特徴と凹みの原因

畳は独特の柔らかさと弾力性が魅力で、和室ならではの風合いを楽しめますが、その反面で長期間重い家具を置き続けると繊維が圧縮されて元の形に戻りにくくなり、跡が残ることがあります。

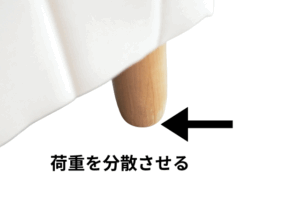

特にベッドフレームや脚部分のように点で荷重が集中する箇所は、他の部分に比べて凹みやすい傾向があります。

さらに、畳はイグサや藁わらなどの天然素材で作られているため、湿度や乾燥の影響を受けやすく、季節によって微妙に膨張や収縮を繰り返しています。

それにより跡や変形がより目立つ場合もあり、家具の移動や摩擦による表面の毛羽立ちが積み重なることで、見た目の質感が変化することもあります。

畳にベッドを置く際の注意点

ベッドの重量、フレームの脚の形状や太さ、そして設置場所の通気性や光の当たり方などを総合的に考慮する必要があります。

例えば、角が尖った脚や細い脚は畳に強い圧力をかけるため、広い面で支えられる形状の方が跡が残りにくくなります。

また重心が一部に偏るような配置は、畳の繊維が特定の場所で圧縮されやすくなるため、ベッド下に補強板やクッション材を敷いて、荷重を分散させる工夫が効果的です。

さらに、湿気がこもりにくい位置に設置することも、畳の形状を長く保つためのポイントです。

凹みを防ぐことが必要な理由

畳の凹みは見た目の美しさを損ねるだけではなく、繊維が傷んで表面の劣化が進みやすくなる原因にもつながります。

一度深く凹んでしまうと簡単に元の状態には戻らず、張り替えや補修が必要になることもあります。

早めに対策を行うことで、畳全体を長持ちさせ、長期的に心地よい空間を維持するため、配慮は欠かせません。

とくに賃貸では退去時に復元を求められる場合を念頭に、日頃から凹みを防ぐ対策をしておくとよいでしょう。

具体的な対策

・接地面を保護するためのグッズ

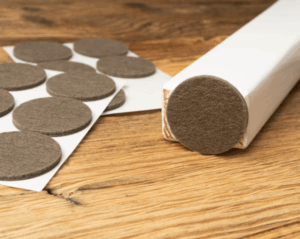

ベッドの脚に専用キャップを装着したり、家具用のパッドを敷くことで荷重が分散されます。100均でもフェルト付きの脚キャップや、クッションシートが購入可能です。

・湿気対策とカビ防止の方法

湿気がこもると畳が傷みやすくなります。ベッド下にすのこを敷いたり、除湿シートを活用して通気を確保すると、畳の状態を保ちやすくなります。

・摩擦軽減アイテムと家具移動

可能であれば、定期的にベッドの配置を変えて畳への荷重部分を移動させるとよいでしょう。その際に畳を傷つけないよう、フェルトパッドやカーペットを脚下に敷いておくとさらに役立ちます。

・凹みにくいベッド選び

重量が軽く、接地面が広いタイプのフレームは凹みを軽減しやすくなります。パイプベッドや脚の本数が多いデザインも、荷重を分散する働きがあります。

100均・ホームセンターで手に入る凹み防止アイテム

店舗によって品揃えは異なりますが、概ね以下のようなアイテムを手に入れることが可能です。

サイズや形状、素材、デザインなど、選択肢は比較的豊富といえるのではないでしょうか。どのようなタイプが合うのか、チェックなさってみてください。

100均ショップのおすすめアイテム

- 家具用フェルトシート(脚の形状に合わせてカット可能で、大判サイズもあり使いやすい)

- クッションゴムやクッションシート(厚みがあり、ベッドの重みを分散)

- キャスター受け皿(透明タイプや樹脂製のものがあり、見た目にも馴染みやすい)

- すのこ状シートや床キズ防止マット(畳の凹みや摩擦対策に適している)

- 脚カバー(小型サイズで脚ごとに選びやすい)

- 滑り止め付きパッド、丸型・角型クッションゴム(脚の形に合わせて選択可能)

- 木目調やシンプルカラーのデザイン商品(和室・洋室どちらにも合いやすい)

ホームセンターで買える凹み防止アイテム

- 耐久性の高い保護シートや厚手の連結ジョイントマット(ベッド脚の沈み込み軽減に効果的)

- 木材補強板(ベッドだけでなくチェストやタンスにも応用可能)

- 大型フェルトマット(長期的に畳の状態を保つための補強に役立つ)

- 畳専用の脚カバー

- ジョイント式クッションマット

- カット自由な防振マットや耐圧分散パッド(大型ベッド設置時の負担軽減に有効)

- 通気性を考慮したオリジナル商品(畳の湿気対策も同時にできる)

購入前のチェックポイント

サイズと重さの確認

設置するベッドの脚幅や重量を正確に把握し、適切な厚みやサイズの保護アイテムを選びましょう。

特に、脚部の形状や高さによって適したマットの種類も異なります。細い脚や重量のあるベッドでは、より厚みがあり耐久性のある素材を選ぶことで効果的に圧力を分散できます。

事前にベッド周辺の設置スペースを測っておくと、購入後のズレやサイズ違いを防げます。

また、アイテムの耐荷重についても、パッケージ記載部分をよく読んでおきましょう。

価格帯と耐久性

100均のアイテムは安価で手軽に試せるメリットがありますが、使用頻度や重さによっては消耗が早くなることもあります。

長期的な利用を考えるなら、ホームセンターや専門店の耐久性が高い商品と比較して選ぶというのもひとつの手です。

例えば、ゴム製の耐圧パッドや厚手のジョイントマットは初期コストは高めでも、長持ちするため結果的にコストパフォーマンスに優れる場合があります。

用途や設置環境に合わせて、価格と品質のバランスを見極めましょう。

凹み防止におすすめの素材

コルクマットの利点

コルクは柔らかく適度な弾力を持つ素材で、ベッド脚からの荷重を均等に分散させるため凹み防止に向いています。

さらに防音性や断熱性も備えており、畳との相性も良いのが特徴です。

100均やホームセンターでは、必要なサイズのコルクマットやタイル状のものが販売されており、組み合わせて広い範囲をカバーすることも可能です。

厚みのあるタイプを選ぶと、よりしっかりと衝撃を吸収し跡が残りにくくなります。

フェルトの使い方

フェルトは手軽にカットでき、ベッド脚の形やサイズに合わせて自由に調整できるため、人気の素材です。

接地面に貼るだけで摩擦や跡を軽減できるほか、重ね貼りをすることでクッション性が増し、調整も比較的楽にできるでしょう。

カラーや厚みのバリエーションも多く、目立たずに使用できる点も魅力です。

家具の移動時にも畳を傷つけにくくする効果があるため、レイアウトを変える際にも適しています。

通気性を考慮したジョイントシート

ジョイント式のEVAシートやスポンジマットは、パズルのように連結して敷けるため必要な範囲だけに設置でき、カスタマイズ性が高い点がメリットです。

通気性を確保しつつ荷重を分散できるため、湿気のこもりやすいベッド下にも適しています。

厚みや硬さの異なるタイプを組み合わせることで、より好みに合った使用もしやすいでしょう。

カラー展開も豊富で、部屋の雰囲気に合わせたコーディネートも可能です。

また、耐久性やメンテナンス性を考えて、取り外しやすく洗えるタイプを選んでおくと、長期間使用しても扱いやすいです。

ベッド設置時の工夫と方法

家具の配置を見直す

できれば定期的にベッドの位置を少しずつずらすことで、特定の箇所に負荷が集中するのを防ぐことができます。

また、壁際や窓際に寄せすぎない配置を考えると通気が良くなり、畳への負担が軽減されます。

部屋のレイアウトを見直し、他の家具とのバランスも考えることで、畳の摩耗や傷を最小限に抑えることにつながりますよ。

湿気と通気性に配慮した設置

すのこベッドや除湿マットを併用し、畳の下や周囲に空気が通るスペースを確保します。

さらに、定期的にベッド下の掃除や換気を行うことで、湿度の偏りを防ぎ、畳のコンディションを保ちやすくなります。

湿気が溜まりやすい部屋では、除湿機やサーキュレーターを使うのもよい方法です。

湿気がもたらす影響と防湿アイテム

湿気は畳の変形や変色の原因になりやすいため、除湿シート・防湿パネル・竹炭シートなどを組み合わせて対策しておきましょう。

これらのアイテムを併用することで、畳の呼吸を妨げずに湿度を抑えられ、長期間一定の状態を維持しやすくなります。

圧力を分散するための工夫

ベッド脚の下に板を敷く、またはジョイントマットを複数重ねることで、圧力が一箇所に集中するのを防ぎます。

特に重量のあるベッドの場合、ベッド下全体に補強用のパネルを配置することで、畳のへたりを軽減できます。

滑り止めアイテムの活用法

滑り止めシートを併用すると、ベッドのズレを防ぎ、畳への負担も減ります。

シートはカットして使えるタイプが多く、脚部に合わせて調整しやすいのが特徴です。

また、滑り止め付きのフェルトパッドを使うと、移動時の摩擦も抑えられます。

畳に優しいベッドの選び方

凹みにくいベッドのタイプは?

木製のすのこタイプやパイプベッドは、軽量で通気性が良く、畳との相性が良いとされます。

特にすのこベッドはベッド下の空気循環を促し、湿気がこもりにくい点が大きなメリットです。木材の種類によっても重量や耐久性が異なるため、軽さと強度のバランスを考えて選ぶと良いでしょう。

パイプベッドは金属製で安定感があり、細いフレームでも軽いものが多く、キャスター付きで折りたたみタイプなどもあるため、設置や移動が比較的簡単で、畳の同一箇所への荷重の負担も軽減されます。

サイズ選び:圧力分散の工夫

シングルよりもセミダブルやダブルは荷重が広範囲に分散されるため、接地面積が大きいデザインを選ぶと跡が残りにくくなります。

さらに、脚の数が多いタイプや脚の底面が広いデザインを組み合わせると、より均一に荷重が伝わります。

大型サイズを選ぶ際には、部屋のスペースや移動経路も考慮し、適度な余裕を持たせると良いでしょう。

ベッドの高さと畳の相性

適度な高さがあるベッドは、下部に風が通りやすく畳の湿気対策にもなります。

特に20cm以上の脚高タイプは、ベッド下を収納スペースとして使えるだけでなく、掃除機が入りやすくお掃除しやすい環境も保てます。

高さが低すぎると通気が悪くなりがちな一方で、高さがありすぎる場合にはベッドを支える脚部の荷重が増えるということもあります。

その場合には、ベッドおよびマットレスも軽量素材を選ぶとよいでしょう。

フレームの選び方と凹み軽減対策

フレームの脚が複数あるタイプや、幅広の脚部は凹みを防ぐのに役立ちます。

加えて、脚部がゴムキャップやフェルトで保護されている製品は畳への摩擦や圧力が軽減されます。

金属フレームであれば脚の先端が鋭利でないか確認し、カバーを付けることで負担を分散させましょう。

通気性と湿気対策の実践方法

除湿マットやすのこを組み合わせ、空気の流れを確保することが畳に優しい設置方法です。

すのこの隙間が広いタイプは通気性が高く、湿度の影響を抑える効果があります。

さらに、定期的にベッドの下を点検して、湿気が溜まっていないかの確認や、除湿マットの天日干し・交換も行いましょう。

まとめ

生活様式も変わり、和室にベッドを設置することもめずらしいことではありません。起居動作や寝具の場としての便利さもあります。

一方で、畳の上にベッドを置いた場合、とくにベッドフレームや脚部分といった荷重が集中する箇所では、畳の繊維が圧縮され元に戻りにくくなり、凹んだ跡が残ることがあります。

賃貸の場合も退去時を念頭に置き、普段から畳を大切に扱うことで凹みを防ぐ対策を取り入れましょう。

簡単な方法として、100均のフェルトやキャップ、ホームセンターのクッションマットなどを上手に組み合わせると、畳の凹みを大幅に抑えることが可能なアイテムが豊富にありますよ。

とくに100均アイテムは、お試しや使い捨てとしても活用でき、補充も容易なことが多いため、何か対策したいとお考えなら、手始めとして取り入れやすいのではないでしょうか。

また、通気を確保し荷重を分散させるため、ベッド位置の定期的な調整・見直しや、必要に応じて除湿シート類の追加、脚部敷マット類の交換など、少しの点検と工夫・速やかな対処によって、畳の美しさを維持することにつながります。

さらにベッド周辺の畳の定期的チェックや、軽量やキャスター付きなどベッド側の工夫などもあわせて、心地よい居住空間に整えていくとよいでしょう。

何かヒントになったことはありましたでしょうか?少しでもお役に立てましたらさいわいです。