秋の味覚として親しまれている銀杏は、茶碗蒸しやさまざまな料理に使われる身近な食材として、古くから大切にされてきました。

ただ、殻が固くて調理に手間がかかると敬遠する場合もあるかもしれませんね。

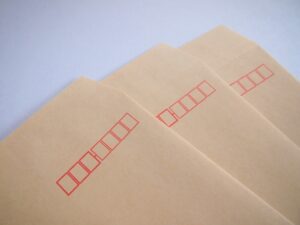

そんなときにおすすめなのが「茶封筒を使った電子レンジ加熱」です。

手軽に殻を割りやすくし、短い時間で調理ができるので、家庭での下ごしらえがぐっと楽になりますよ。

茶封筒が使われる理由や具体的な方法、代替アイテム、レシピと銀杏の豆知識についてもご紹介いたします。

銀杏を茶封筒でレンジ加熱するのはなぜ?

「銀杏」どの部分を食べているの?

銀杏は、イチョウの種子のうち「胚乳」にあたる部分を食用としています。

くわしくみていくと、

まず黄色い果実に見える部分(外種皮)があり、その中に硬い殻(内種皮)、さらに薄い渋皮に包まれたヒスイ色の部分(胚乳)が入っているという構造からなる、これらすべてが種子なのです。

一般的に私たちが食べているのは、このうちの「胚乳」の部分になります。

茶封筒の役割

電子レンジで銀杏を加熱する際、直接レンジ皿に置くと加熱ムラが起きやすく、実が破裂して飛び散ることがあります。

茶封筒を使うことで、殻が飛び散るのを防ぎつつ適度に蒸し焼きのような状態が作れるため、均一に加熱されやすくなります。

紙素材は水分を適度に吸収するので、加熱後の実がふっくらしやすいという利点もあります。

また、新品に限らず使用済の茶封筒も使用できるところがうれしいですね。

電子レンジで加熱するメリット

電子レンジ加熱は、火を使わずに短時間で処理できる点が大きな魅力です。

フライパンで炒るよりも、準備が簡単で後片付けや手間もあまりかからず、加熱時間も短く済むため手軽に扱えます。

また量を調整しやすいので、少量だけ食べたいときにも便利です。

レンジ加熱の注意点とポイント

加熱時間が長すぎると実が固くなったり、破裂して飛び散る恐れがあるため注意が必要です。

目安としては数十秒単位で様子を確認しながら加熱することと、適量を入れて、袋の口を2回ほどしっかり折って密閉感を出すとよいでしょう。

事前に少し殻にヒビをいれておくこと、加熱追加の際は袋を軽く揺すって熱を均一にするのもポイントです。

銀杏のレンチン方法

具体的な方法

準備するもの

- 銀杏(食べたい量)

- 茶封筒(クラフト紙タイプが適しています)

- キッチン用手袋またはタオル(取り出し用)

下準備

銀杏の殻に軽くヒビを入れておくと、加熱時に殻が割れやすくなり、食べやすくなります。 ペンチやナッツクラッカーなどを使って、軽く割るのがおすすめです。(銀杏クラッカーも市販されています)

茶封筒に入れる量

一度に10〜15個くらいが目安です。あまり多く入れると加熱ムラや破裂の原因になります。封筒の口を2~3回ほど折り、しっかり閉じておきます。

電子レンジで加熱

加熱しすぎると固くなるため、500Wで30秒からスタートし、様子を見ながら10秒ずつ追加します。加熱中に「パチパチッ」といくつか弾けるような音が聞こえたら、殻が割れてきた目安です。

加熱後は非常に熱いため、やけど防止のためにタオルやミトンを使って取り出してください。

薄皮の処理

殻を割った後、実の周りについている薄皮は、銀杏がまだ温かいうちに水に軽く浸けながらこすると取りやすくなります。もしくはざるに入れて軽く揺するか、水を流しながらこすれるようにして薄皮を剥がします。

茶封筒の代わりになるものは

茶封筒がない場合は、厚みを考慮し新聞紙やチラシを2重に折りたたんで袋状にして、代用することも可能です。

ただし、印刷インクの匂いや成分が気になる場合は、食品に触れても問題のないクッキングペーパーで包んで使うか、コピー用紙2重で簡易封筒を作るとよいでしょう。

また、ご家庭にある耐油性の紙袋や未使用の封筒なども応用できます。

外種皮付きの銀杏の処理が必要な場合

黄色い外種皮付きの銀杏を使う場合は、その黄色い部分を取り除く作業から始めます。

1~2日水を張ったバケツに浸けておくと剝きやすくなりますが、熟している場合はそのまま剝くことも可能です。

強い独特なニオイがあり手に残ることが多いため、ゴム手袋やビニール手袋を着用すると作業がしやすくなります。また、気になる方は汁が飛び散ることも想定して、ビニールエプロンなどがあれば装着したほうがよいレベルで挑んだ方がよいかもしれません。

外種皮を取り除いた後の殻(内種皮)は、排水口用のネットなどに少量ずつ入れて、バケツなどの水に漬け、何度か水を替えながらぬめりを取ります。

最後にしっかり水洗いし、風通しの良い場所で1~2日程度、殻(内種皮)が白くなるまで十分乾燥させましょう。

茶封筒以外の加熱方法

タッパーでのレンチン方法

フタに蒸気を逃す弁のついた耐熱タッパーの場合には、あらかじめヒビを入れた殻付きの銀杏を入れて、加熱します。

銀杏の量や加熱の目安時間は茶封筒とほぼ同様で、500Wで30秒程度から始め、様子を見ながら10秒ずつ追加すると失敗しにくくなります。

殻の破裂は避けたいという場合には、殻を取り除き薄い渋皮の状態でタッパーに入れて、フタを少しずらして蒸気を逃す状態で同様に加熱するとよいでしょう。

加熱後はタッパー自体が非常に熱くなるため、ミトンや布巾を用意して取り出しましょう。

オーブンやフライパンでの調理

・オーブン: 予熱した180℃で5〜7分程度焼くと殻が割れやすくなります。アルミホイルを敷いた天板に銀杏を並べて焼くと、香ばしい風味が引き立ちます。

・フライパン: 弱火から中火にかけて3〜5分ほど乾煎りし、途中でフライパンをゆすることで均等に火が通ります。蓋を軽くのせると殻が飛び散りにくい状態となり、ガラス製のフタであれば様子を見ながら、より調理しやすくなります。

これらの方法は一度に多くの銀杏を加熱する際に便利で、調整しながら焼き色をつけることもできるため、香りも際立つといった利点があります。

銀杏を使ったおいしいレシピ

茶碗蒸しに入れる銀杏

茶碗蒸しに2〜3粒加えるだけで、秋らしい味わいが広がります。下処理した銀杏を最後にトッピングすると、ほろっとした食感がアクセントになり、見た目にも彩りを添えるためおすすめです。

銀杏のほろ苦さは、だしの風味や卵のやさしい味わいと相性が良く、2~3個入れることで香ばしさが一層引き立ちますよ。

また冷めても風味が残るので、作り置きの茶碗蒸しにも適しています。

銀杏と食材の組み合わせ例

銀杏はきのこや鶏肉、魚介類との相性が良く、和食だけでなく洋風の料理にも取り入れやすい食材です。

例えば、炊き込みご飯に加えると香ばしさとほのかな甘みがアップし、しいたけやしめじ、舞茸などの香りと調和し香ばしさがアップします。

バターやオリーブオイルと合わせると、パスタや炒め物にも使えますし、銀杏とチーズを組み合わせたグラタン風の料理もおすすめです。

銀杏を使った簡単レシピ

- 銀杏の塩炒め:少量の塩で軽く炒るだけで、シンプルながら香ばしい一品に。

- 銀杏入り炊き込みご飯:鶏肉やにんじん、きのこと一緒に炊くと風味が豊かになります。

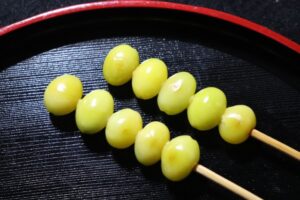

- 銀杏の串焼き(焼き鳥風):竹串に刺して軽く焼き、塩を振ればお酒のお供にもぴったりです。

- 銀杏とベーコンのソテー:ベーコンの旨味と銀杏の風味が絶妙に絡み合い、洋風のおつまみに。

- 銀杏とほうれん草の白和え:和え物に加えると、食感のアクセントになります。

銀杏も殻が簡単に処理できれば、出番も増えるかもしれません。他にもちょい足ししてみると以外に合うものです。

銀杏の豆知識

銀杏の歴史と文化

イチョウ(銀杏の木)は「生きた化石」と呼ばれているのを、聞いたことはありませんか?

その歴史は非常に古く、恐竜がいたとされる約2億5千万年前の中生代(三畳紀さんじょうき)から存在し、まったく異なる環境の中でその形態をほとんど変えず、現代まで生き残っているためといわれています。

長い歴史の中で、イチョウは世界各地に広がりましたが、現在の自然分布は中国の一部に限られています。日本を含む他の地域のイチョウは、人間の手によって植えられたものがほとんどです。古代から東アジアでは神聖な木として尊ばれ、寺社の境内に多く植えられてきました。

中国では紀元前から食用として利用され、縁起の良い木として記録にも残っています。

また、イチョウは火に強く、戦火を逃れて生き残る木としても知られており、再生の象徴として伝えられてきました。

こうした背景から、植物学的にも歴史的にも非常に貴重な存在であり、古代から現代までつながる身近な自然の証人として、多くの人に親しまれ愛されているのです。

日本における銀杏の位置づけ

日本では、銀杏は秋の味覚の代表格である食文化だけでなく、街路樹としても全国各地で親しまれている身近な存在です。

日本で銀杏を食べるようになったのは、平安時代(794年~1185年)頃からと言われています。古い文献や和歌にもその名が見られ、主に貴族の間で珍重されていました。

寺社の境内に多くイチョウの木が植えられており、神聖な場所で収穫された銀杏は、行事や宴席で使われることが多かったようです。

その後、江戸時代には庶民の間にも広まり、焼き銀杏や煮物として秋の味覚の代表格となりました。

現在では、料亭や家庭料理で季節感を演出するために広く使われるほか、祭りや地域の行事でも振る舞われることも多く、またスーパーで購入することも可能となりました。

街路樹としても全国各地に植えられており、黄葉の美しい時期には観光スポットとしても人気があります。銀杏並木は美しさだけでなく、環境保全の役割も担い、都市景観の一部として定着しています。

また、実を収穫して調理を楽しむことは秋の暮らしの楽しみの一つとなっており、地域ごとに特色ある食べ方や料理法も受け継がれています。

銀杏は日本の食文化や自然環境の中で季節を感じる欠かせない存在といえるでしょう。

まとめ

茶封筒を使えば、少量でも手軽に調理ができ、殻の処理も簡単になります。

銀杏を封筒に入れてレンジ加熱するだけで、火を使わず手間をかけずに秋の味覚を楽しむ方法として重宝します。

一度にたくさん入れ過ぎず10~15個程度、あらかじめ殻に少しヒビを入れておき30秒、のち10秒ずつの加熱でパチパチッと音がしたら取り出す目安というポイントを覚えておいてくださいね。

簡単に殻を取り除き加熱できることで、銀杏調理のハードルが一気に下がり幅広い料理に応用できますので、銀杏を料理に取り入れるきっかけとして最適といえるでしょう。

また、一度に多めの量を扱う場合には、オーブンやフライパンによる方法と使い分けることも可能です。

黄色い外種皮付きの銀杏処理の方法もご案内済みですので、古代から親しまれてきた存在を、黄葉も食としても感じられるのは、貴重な体験でもあるでしょう。

便利なキッチンハックとして取り入れて、日々の食卓に気軽に加えてみてはいかがでしょうか。