お米10キロを買ったけど、何合分あって炊いたらどれくらいのご飯になるのか・・・パッと計算できていますか?

目安がわかっていると計画も立てやすくて便利ですよね。

この記事では、お米10キロを合やグラムに換算した目安から、炊き上がったご飯の量、お茶碗何杯分・おにぎり何個分かまでを整理してみました。

またお米の計量・炊飯・保存の基本事項や、1人1回0.5合(お茶碗大盛り1杯程度)分食べた場合、お米10キロを消費する日数の目安を人数および食べる回数別に一覧表にしてご紹介しておりますので、お役立てください。

お米10キロは何合?1合は何グラム?

お米10キロの単位換算:合・升・重量(グラム)表記

お米10キロは、一般的な合数で換算すると、約66合です。また、10合が1升なので、約6.6升に相当します。

日常的な1合あたりのグラム数やml数を知っておく

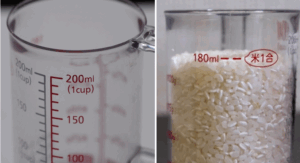

お米1合は、重さで約150g、体積で180mlです。この数値を覚えておくと、日常的な炊飯や保存の目安がとても楽になりますね。

ところで、重量gと体積mlの単位の違いですが、

- 体積:液体の単位、ml表記(計量カップで計測できる)

- 重量:「体積×密度」で表す重さの単位、g表記(キッチンスケールなどで計測できる)

※密度とは、体積の中身が水と比較してどれ程つまっているか(比重)を表した物質それぞれに固有の数値を意味します。その物質の比重が分かれば、重量は計算可能です。 水は比重1のため、100mlかつ100gです。

尺貫法による合・升の由来

合や升は、尺貫法という日本独自の体積を表記する単位です。

1合ごうは「一升の10分の1」と定められていました(この場合の1合は体積ですので180mlです)。

さらに1升しょうは10合、さらに10升で1斗と、10斗で1石こくというように、10進法で単位が重ねられていました。

また参考までに、日本の昔ながらの単位である「米一俵いっぴょう」は約60キロです。合に換算すると「60,000g ÷ 150g=約400合」となります(この場合の1合は重量ですので150gです)。

江戸時代の米の年貢制度や流通事情がうかがえる単位といえるのではないでしょうか。

現代では計量カップやキログラム表記が主流ですが、お米に関しては合数を基準にした表記が一般的です。それは、容量180mlの一合桝ますが、持ちやすい正方形でお米や水などの計量に便利で、長年使用されてきた名残といえるかもしれません。

精米による違い(玄米~白米)

お米は精米度合いによって重さが微妙に異なります。

玄米1合:約156g(10キロは約64合)

白米・胚芽米1合:約150g(10キロは約66合)

※玄米を購入してから精米すると、ぬかが取り除かれるため、若干軽くなることも覚えておきましょう。

お米10キロ炊くとご飯何グラム?お茶碗やおにぎりの数は

炊飯すると、お米は水分を吸って重量が増します。

白米の場合、炊きあがると約2.2倍の重さになるため、10キロのお米を炊くとおよそ22キロのご飯になります。

お米1合分で炊いたご飯の重量

お米1合(約150グラム)を炊くと、白米なら約2.2倍で330g程度のご飯ができます。

お米の種類や炊き方と水加減による違い

お米の種類(品種)や精米・炊き方(水加減による柔らかさ)などによって、炊き上がりの重さに若干の違いが生じます。

例えば、玄米は吸水率が低いため、炊き上がり重量は白米より下がります。

また、柔らかめに炊いたご飯は水分多め、硬めは水分少なめでその分若干重量が増減します。

- 白米:2.2倍 (1合炊いた後は150×2.2=330g)

- 玄米:1.8倍 (1合炊いた後は156×1.8=280g)

水加減や吸水時間を工夫することで、好みに合ったおいしい炊きあがりになります。

ご飯お茶碗一杯のグラム数とサイズによる違い

一般的なお茶碗1杯分のご飯は約150gです。

サイズにより、小ぶりで約120g、大きめだと約180gになることもあります。

10キロのお米を炊くと22キロのご飯になり、お茶碗1杯を150gとすると、約146杯分になります(玄米10キロを炊いたご飯18キロでは、お茶碗120杯分です)。

白米1合で炊き上がり約330gの場合は、一般的なお茶碗なら2.2杯、小なら2.75杯、大なら1.83杯分です。

おにぎりにすると何個分か

一般的なコンビニおにぎりのご飯は、100g程度の場合がほとんどです。

おにぎり1個を80~100gとした場合、お米1合を炊いた330gからは3~4個、お米10キロからは約220~275個のおにぎりが作れます。

イベントや運動会など、大量に用意する場合の目安になさってください。

お米10キロで何日分?

お米10キロで何日分になるのかは、1日に食べる人数・回数によって異なります。1回の食事で1人1合分食べることもあるでしょうし、子どもが小さいうちは50g未満になる場合もあるでしょう。

一例として、1人1回0.5合(150g)ずつお米を食べた場合にお米を消費する計算として、1日にご飯を食べる回数ごと・人数ごとに、10キロを消費する日数の目安を一覧にまとめてみました。

| 食事回数/日 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |

| 1回/日 | 0.5合/約132日分 | 1合/約66日分 | 1.5合/約44日分 | 2合/約33日分 |

| 2回/日 | 1合/約66日分 | 2合/約33日分 | 3合/約22日分 | 4合/約16.5日分 |

| 3回/日 | 1.5合/約44日分 | 3合/約22日分 | 4.5合/約14.6日分 | 6合/約11日分 |

あくまでも目安ではありますが、ご自身の生活スタイルに照らして参考にご覧ください。

お米の計量と炊飯の基本

計量カップや米びつによる計量方法

炊飯用の計量カップは、180ml(1合)サイズが一般的です。米びつでも「1合ボタン」がついているものなら簡単に計量できます。

一般的な計量カップを用いる場合は、1杯200mlのため180mlの目盛りで測るか、キッチンスケールにのせて150gを測ると1合になります。

現代においても炊飯器は「〇合炊き」と表現される場合がほとんどで、レシピ本などで「お米1カップ」と記載されている際も1カップは180mⅼを指しているため注意するとよいでしょう。

お米の種類による水量・浸水時間の調整

新米は水分を多く含むため水加減は控えめ、通常米や古米は乾燥してくるため浸水時間を長めにとり、やや多めの水を加えるとおいしく炊き上がります。

無洗米も浸水を少し長めにすることで、ふっくら仕上がります。

胚芽米は、玄米から精米過程で胚芽部分を残したもので、一般的には3分づき・5分づき・7分づきがり、数字が小さいほど玄米に、大きいほど白米に近くなるため、浸水時間もそれに応じて調整しましょう。

以下の表は、大まかな目安としてご参照ください。

| 水量 | 浸水時間 | |

| 白米 | お米(容量ml)の1.1~1.2倍 | 30~60分 |

| 新米 | 1.1倍 | 30分程度まで |

| 無洗米 | 1.4~1.5倍 | 60分程度 |

| 玄米 | 1.5~2倍 | 5~6時間 |

| 胚芽米(精米度合いによる) | 3分づきは玄米寄り、7分づきは白米寄りの量 | 左同 |

| もち麦 | 2倍 | 30分~半日 |

| 雑穀類 | 2倍 | 30~60分 |

炊飯方法

・炊飯器の設定と水加減

最近の炊飯器には”白米モード”、”玄米モード”、”無洗米モード”などがあり、用途に合わせた水加減が自動設定できるものが多いので便利です。

まずは炊飯器の説明書や設定どおりに炊いてみて、お好みで水加減を調整していくとよいでしょう。

・鍋による炊飯も手軽

鍋で炊く場合は中火で沸騰させたあと、弱火にして15分、最後に蒸らし10分が基本の流れです。慣れれば意外に時間も手間もかからず、圧力なべを使えば、さらに短時間で炊けて便利です。

土鍋の雰囲気もステキですし、通常の鍋でも十分おいしく炊けますし、鍋炊きならではのふっくら感が楽しめますよ。

・麦や雑穀なども混ぜる

白米に麦や雑穀米を混ぜることで、お米の分量を減らすことができる上、噛み応えもあり、冷めてももちもちぷちぷち感が楽しくておにぎりにもぴったりです。水加減を少し増やすことがコツです。

お米やご飯の保存方法

お米は生鮮食品

お米は乾物のように見えますが、実は水分を15%ほど含み精米後から鮮度低下の始まる生鮮食品です。

保存状態いかんでは、乾燥・酸化・虫害・カビなどのリスクが高まり、味や香りが損なわれてしまうこともあります。

おいしさを守るために大切なのは、「密閉」「低温」「遮光」の3つを意識して保存することです。

適切な保存容器と保管場所

お米は湿気と高温に弱いため、密閉できる保存容器に入れ、直射日光が当たる場所、湿気の多いキッチンシンク下、押し入れなどは避けて、風通しの良い涼しく暗い場所や冷蔵庫(野菜室)で保管しましょう(例えばキッチン収納の高い位置や、パントリーの奥など)。

通常、購入時のお米袋には通気のため小さな穴が開いているため、そのまま保存するのは劣化や虫害を招きやすいため保存用の袋や容器に詰め替えましょう。

保存容器として、専用の米びつは湿気を防ぎ、取り出しやすい設計になっているため、日常的な使用に便利です。陶器製や木製の米びつは、適度に湿気を調整してくれるため、特に人気があります。

その他、密閉可能なプラスチック容器や保存袋で代用可能です。また、ペットボトル(1~2Lサイズなど)に小分けして保存するのも有効で、必ず乾いた清潔なボトルを用いましょう。

冷蔵庫でのお米の保管

特に気温が25℃以上になる夏場は、冷蔵庫の野菜室で保存するのがおすすめです。温度が低く湿度も一定に保たれるため、お米の鮮度が長持ちします。

冷蔵庫に入れる際も、密閉の容器や袋、ペットボトルに移し替えましょう。米袋のまま入れてしまうと、乾燥やにおい移りの原因になりますので注意が必要です。

保存期間と防虫対策

お米の長期保存は味や香りを損ねるため、できるだけ早めの消費が理想で、夏場なら2週間〜1か月以内、冬場でも2か月程度が目安といわれています。

常温保存の際の防虫対策には、米びつ用防虫剤(天然素材で無臭タイプ)も市販されていますが、昔ながらの方法として乾燥した唐辛子をお米と一緒に入れるのも効果的です。

また、米びつや保存容器の内部は、こまめに洗浄したり乾いた布などで拭き、古い米ぬかやほこりをきれいに取り除くことも重要です。

1か月で食べきれる量を購入するのが理想

お米は精米直後から少しずつ劣化が始まります。特に空気に触れることで酸化が進み、味や香りが落ちてしまうため、1か月以内に食べきれる量を目安に購入するのが理想的といえます。

家族の人数や食べる頻度に合わせて、2kg、5kg単位でこまめに買い足すと、常に新鮮なお米を楽しむことができます。

例えば、前章の一覧表を参考に

- 1人暮らしなら2kg〜3kg

- 2〜3人世帯なら5kg

- 4人以上なら10kgを選び、消費ペースに応じて買い足す など

とはいえ、頻回に買いに行かれないことやサイズが大きい方がお得になるのも事実です。

そんな場合には、ご参考までに以下のような方法も一つの手ではあります。

- 定期頒布会で購入し毎月届けてもらう

- 精米スタンドがある地域や対応可能な米店舗なら、籾殻米を購入保存し食べる分ずつ精米する(※精米前の籾殻状態の方が保存期間が長く虫除けになるが、保存状態によっては割れ米になる)

- 対応可能な米店舗なら購入時に密閉袋に充填してもらう(米を真空で袋詰めしてもらう)

- 限度はあるが、常に多めに炊いて冷凍庫保存しておく

ご飯は冷凍保存で

毎回食べる分ずつ炊飯しておいしくご飯をいただく生活、理想ですがなかなかそうはいかないこともあります。

時間経過に伴う乾燥や時間・光熱費などを考慮すると、炊飯器に入れたまま保温しておくのもすぐ食べる場合以外、長時間保存には向かないようです。昔ながらのお櫃(おひつ)も冷えてしまいますよね。

炊き上げたご飯は、ラップや密閉容器に入れて冷蔵庫保存の場合は1~2日程度、庫内の乾燥が進み風味や食感を保つことが難しくなるため、それ以降は冷凍保存するのがおすすめです。

できれば、炊飯後すぐに1回使用分量ずつ小分けにしてラップ・密閉袋や容器に入れて冷凍しておくと、おいしく保存できますよ。その場合にも、できる限り早めの消費を心がけしましょう。

まとめ

白米のお米10キロは約66合、炊きあげると22キロでお茶碗約146杯分・おにぎり275個ものご飯が作れます。

お米1合に換算すると150g(180ml)で、白米は2.2倍の330gでお茶碗2.2杯・おにぎり約3個分です。

玄米や新米などお米の種類や銘柄による吸水率、柔らかめ固めなど炊き方によりご飯の炊きあがり重量は異なりますので、あくまで参考ではありますが消費日数の参考として再掲いたします。

お米10キロを1人1回0.5合(150g)ずつ食べた場合の消費日数の目安

| 食事回数/日 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |

| 1回 | 0.5合/約132日分 | 1合/約66日分 | 1.5合/約44日分 | 2合/約33日分 |

| 2回 | 1合/約66日分 | 2合/約33日分 | 3合/約22日分 | 4合/約16.5日分 |

| 3回 | 1.5合/約44日分 | 3合/約22日分 | 4.5合/約14.6日分 | 6合/約11日分 |

また、正しい計量・炊飯・保存方法を知っていれば、毎日の食生活がさらに豊かになります。ご自身やご家族のライフスタイルに合わせて、ムダなくおいしいお米ライフを楽しみましょう。