出されたお茶を飲まないとき、「失礼にあたる?」と戸惑うことはありませんか?

日本では、お茶はおもてなしや心遣いを表すものとして、自然に出される文化があり、日常の中でさまざまな場面で対応に悩むことも多いものです。

お茶を飲まないことには個々の事情があり、伝え方や振る舞いによって相手への印象は大きく変わります。

この記事では、無理なく自分の気持ちを伝えながら、相手に配慮し失礼にならないための考え方や、場面ごとのスマートな対処法をご紹介いたします。

失礼にあたる?出されたお茶を飲まない場面について

結論からいえば、一般的に、その場でお茶を「飲むか飲まないか」ということよりも、その場で向き合う人と「どう接するか」という姿勢として、感謝と敬意を払うことができれば、飲まない場合も概ね失礼には当たらない、ということになります。

その上で、状況に応じて、一口だけ口をつけるもしくは、代わりに水などを所望するという選択肢とともに、言い方・伝え方を用意しておくと気持ちが軽くなるでしょう。

文化的背景から見るお茶の役割や意味

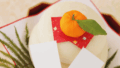

日本においてお茶は、単なる飲み物ではなく、おもてなしや気遣いの象徴として大切にされてきました。

訪問時に出されるお茶には「歓迎」の意味が込められており、相手との関係を大切にする文化が背景にあります。

同じ飲み物をいただくという仲間意識のような、互いを受け入れる一種のサインのような感覚かもしれません。

とくに目上の人や初対面の相手との場では、お茶を通じて礼節を示すことも多く、あいさつや会話のきっかけや緊張をほぐす時間としての役割も担っているのでしょう。

飲まないことへの一般的な反応

出されたお茶を飲まないと、相手によっては「気に入らなかったのかな?」「体調でも悪いのかな?」と気にされることがあります。

一方で、あまり気に留めない人も少なくありません。

地域性や相手の性格、関係性によって受け取り方は異なりますが、丁寧な態度や言葉を添えることで、ネガティブな印象を和らげることは可能です。

お茶を飲まないさまざまな理由や背景がある

お茶を飲まないことには、人それぞれの事情があります。

好みや日々の習慣、飲み物に対する個人的なスタンスなど、理由は多様です。

大切なのは、相手に対して敬意をもって接し、誤解が生じないよう配慮しながら、自分の意図を丁寧に伝える姿勢を忘れないことにあります。

飲まない場合の心理的負担

「飲まないことで相手に悪く思われないか」と悩む人は多いものです。

特に礼儀を重んじる場では気後れすることもあるかもしれません。

しかし、自分の体調や事情を無理に隠してしまうと、かえってコミュニケーションに負担がかかってしまうこともあるでしょう。

場の空気を読みながら、柔らかな態度で対応することがポイントです。

失礼にあたらない行動の選択肢

たとえば、お茶を出されたときに笑顔で明るく「ありがとうございます」と、まず感謝の言葉を述べるだけでも、印象は大きく変わります。

飲まないことを伝える際には、やんわりとした言い方を用いたり、少しだけ口をつけたりするなど、相手を思いやる態度が大切です。

状況により少しだけ口をつけるという選択肢も

「口をつけるだけでもありがたい」という考え方を持つ方もいます。

お茶そのものを飲み切らなくても、一口だけ飲む、またはカップに手を添えるなど、形式的な所作でも気持ちが伝わる場合があります。

お茶を飲まない場合のマナー

失礼となるケースとは

無言でカップに手もつけず、そのまま帰ってしまうと、相手に戸惑いを与えてしまう可能性があります。

何も言葉で伝えないままにすると、かえって失礼に映ることもあるため、感謝や配慮を言葉で添えるようにするとよいでしょう。

礼儀と感謝を伝える言い回し

たとえば「ご用意ありがとうございます、実は今お茶は少し控えておりまして……」など、柔らかく事情を伝えることで、場の雰囲気を壊さずに断ることができます。

また「お気遣いいただいてうれしいです」といった感謝の一言がある方が、印象はよくなります。

お茶以外の飲み物として水を提案するのもアリ

お茶が飲めない場合には、負担をかけずに別の飲み物を提案するのもアリで、お水やお湯を所望するのがおすすめです。

たとえば、「お水を少しいただけるとありがたいです」と伝えることで、相手に不自然さを与えずに済むことがありますので、やんわりと希望を伝えてみるとよいでしょう。

日頃から周囲の理解を得るためのコミュニケーション術

公私において、周囲との関係性を築いておくことも、いざという時の助けになります。

日頃から「お茶はあまり飲まないことが多いんです」といった会話を自然に交えておくと、特別な場面で断る際もスムーズになるでしょう。

場面別スマート対処法と例文

ビジネスシーンでの対処法

会議前にお茶を遠慮する方法

会議前に集中したいときや、業務開始前にできるだけシンプルに過ごしたいときなど、お茶を控えたい場面は意外と多いものです。

そうした場合は、相手に失礼がないよう、丁寧に言葉を添えることが大切です。

着席時に「お気遣いありがとうございます。もし差し支えなければ、お気持ちだけ頂戴いたしますね」と微笑みながら伝えることで、やわらかな印象になります。

また、会議の直前などでは「少し緊張していて、喉が乾くまで置いておかせてください」などと冗談めかして添えると、場も和みやすくなります。

取引先との関係を壊さないために

立場的な事情のある取引先や、初対面での訪問などでは、お茶を辞退することで先様の気持ちに影響が出ることを懸念する方も多いでしょう。

それでも、言葉選びと態度に気をつければ、その気がかりも和らぎます。

「ありがとうございます。実は本日は少し控えておりまして……」といった曖昧かつ丁寧な表現にすることで、事情を詳しく説明せずとも配慮が伝わります。

また、断るだけでなく「お心遣いがとてもうれしいです」と一言添えると、相手の厚意に対する敬意も示せます。

例文

- 「お気遣いありがとうございます。せっかくですが、今日は少し控えておりまして……」

- 「お茶を入れてくださってありがとうございます。いただきたい気持ちはあるのですが、少し事情がありまして……」

- 「いつもご配慮いただき感謝しています。本日はお気持ちだけ頂戴してもよろしいでしょうか?」

- 「お気遣いとてもありがたいです。少し緊張しているので、また後ほどいただくかもしれません」

友人とのカジュアルな場面での対処法

自分の好みを伝える方法

親しい友人やこれから長くお付き合いするであろう相手であれば、「実はお茶がちょっと苦手で……」と正直に話すのもよい方法です。

無理に受け入れず、自分の嗜好を素直に伝えることで、お互いに気を使わずに済みます。

また、こうしたやり取りが友人との自然な会話のきっかけになることもあります。

「いつもコーヒー派なんだ」「実はお茶系は飲めないの」など、自分の好みをやんわりと伝えることで、会話も弾み、より親しみやすい雰囲気が生まれます。

相手もあなたの個性として受け入れてくれる場合が多く、無理に合わせなくても大丈夫だと感じさせてくれるはずです。

友人との信頼関係を保つために

「いつも気遣ってくれてありがとう」など、相手への思いを言葉にして伝えることで、関係性がより深まります。

軽やかな言い方を選ぶと、相手も自然に受け入れてくれるでしょう。

大切なのは、断るときに感謝の気持ちや相手への思いやりを伝えること。ちょっとしたひと言が、信頼を深めるきっかけになるのです。

例文

- 「ありがとう!実はあまりお茶を飲まないことが多くて……ごめんね」

- 「気にかけてくれてうれしい。今日はちょっと調子が微妙で、お茶はまた今度いただくね」

- 「いつも優しい気配り、ほんとうにありがとう。今日はちょっと別のものが飲みたくて」

- 「ごめんね、最近はお水を飲むようにしていて……気にかけてくれてうれしいよ」

家庭の集まりでの対処法

家庭内でのお茶を断る時のコツ

家族や親戚の集まりなどでは、形式ばらず自然に話すことが基本といえます。

「今はちょっと控えているんだ」と軽く伝えるだけでも十分ですし、「後でいただくかもしれない」と柔らかく含みを持たせることで、場の空気を保ちやすくなります。

また、お茶を断る際には、表情やしぐさを添えると、気持ちが伝わりやすくなります。

言葉とともに、笑顔で伝えたり、カップに軽く手を添えながら「ありがとう」と言うだけでも、相手への思いやりが感じられます。

感情を大切にしたコミュニケーション

家庭内では気心の知れた相手だからこそ、少しの言葉にも温かみが感じられます。

「ありがとう、今は大丈夫」といった一言に、日頃の信頼関係や優しさがにじみ出ます。

とくに、親戚など年上の方が相手の場合は、丁寧な語りかけを心がけると、よりよい関係性が保てます。

また、相手が準備してくれたことへの感謝を伝えつつ、「その気持ちがとてもうれしいよ」といった言い回しを使うと、やわらかくお断りすることができます。

キッチンに入れてもらえる場合には、皆がお茶を飲んだあと率先して片づけに回るというのも、よい方法ですよ。

例文

- 「ありがとう。ちょっと今はいいかな」

- 「お気持ちだけいただくね。用意してくれてうれしいよ」

- 「あとでいただくかもしれないから、いったん置いておいてもらえる?」

- 「せっかく入れてくれたのにごめんね。でもその気持ちがとってもうれしいよ」

- 「お茶ありがとう。せめて片付けはさせてね」

出されたお茶に対する礼儀と感謝

気遣いに対する感謝と敬意をはらう

実は、その場でお茶を「飲むか飲まないか」ということよりも、その場で向き合う人と「どう接するか」という姿勢として、感謝と敬意を払うことが重要だということです。

お茶を出してくれる相手の心遣いに対し、笑顔で明るく「ありがとうございます」と一言添えることが、なにより大切です。

その場の雰囲気を和らげるだけでなく、相手が用意してくれた時間や気持ちを尊重することにもつながります。

たとえ飲まない場合でも、表情や声のトーンを含めて丁寧に感謝を伝えることで、印象よく相手にもその気持ちは伝わるものです。

丁寧な所作で礼儀を表す

お辞儀をする、カップに手を添える、笑顔で会釈するなど、言葉以外の動作からも丁寧な態度は伝わります。

たとえば、目を見て微笑むだけでも、その場に対する敬意や受け入れる気持ちが伝わるものです。

カップに一礼するような所作や、静かに両手で器を持つといった仕草も、日本ならではの礼儀のひとつとして受け取られることがあります。

緊張する場でも、こうした自然な振る舞いが相手との距離を縮めるきっかけになります。

自分のスタンスと無理しない選択の大切さ

相手に敬意を払いながらも、自分のスタンスを保つことも大切です。

たとえば、飲まない理由を無理に細かく説明しなくても、「ありがとうございます、お気持ちだけ頂戴します」といった伝え方で十分な場合もあります。

無理にすべてを受け入れようとせず、自分らしい対応を意識することで、自然体のコミュニケーションが生まれます。

丁寧な姿勢で言える範囲の事情を伝えることによって、相手にも信頼感や納得感が生まれ、お互いに心地よく過ごせる雰囲気が整うものですよ。

まとめ

日本のお茶文化は、相手との心のつながりを大切にする習慣として根づいています。その一方で、個人の事情や体調を大切にすることも、今の時代に合った配慮のひとつです。

本文では、場面別にスマートな対処法や例文をお伝えしてまいりましたが、共通するポイントは以下の通りです。

- 笑顔で丁寧に感謝の言葉をまず伝える

- 理由は言えれば伝えるが、あいまいな文言でもかまわない

- 場面に応じた言い回しや振る舞いを選ぶ

- 無理せず一口だけ口をつける選択肢も

- 代わりに水を所望するのもアリ

- 普段から自分のスタンスを周囲に伝えておく

マナーは形式だけではなく、思いやりや相手への尊重を表す手段のひとつです。

たとえお茶を飲まない場面であっても、丁寧な言葉や真摯な振る舞いによって、信頼や温かな関係を築くことは可能です。

大切なのは、その場で「飲むかどうか」ではなく、その場の人と「どう接するか」という姿勢そのものだといえるでしょう。