室内干しをしていると、いつの間にか部屋にほこりが増えているように感じたことはありませんか?

花粉や雨の日などの対策としても便利な室内干しですが、実はニオイ以外とともに「ほこり」との関係も見逃せないものがあります。

本記事では、洗濯物の室内干しとほこりの関係性と、その対策や解消法を具体的にご紹介いたします。心地よい室内干しのためのアクション追加に、どうぞ最後までご覧ください。

洗濯物の室内干しとほこりの関係とは?

室内干しが引き起こすほこりの原因

洗濯物から出るほこりの正体は、繊維くずや皮脂汚れを中心に、花粉やペットの毛、髪の毛など洗濯物に一緒に付着していたもので、室内干しをすると、乾燥中に部屋の空気中に舞い上がりやすくなります。

特にタオルやフリース、セーターなど起毛素材や厚手の布地は繊維くずが抜け落ちて発生しやすく、部屋にほこりがたまりやすくなる傾向にあります。

外干しでは自然の風がほこりを屋外へ飛ばしてくれますが、風通しが悪い環境で室内干しをすると、この逃げ道がなく空気中の湿気が滞留して空気が重くなり、落ちた繊維くずなどによるほこりが天上や床、カーテン、家具に付着し蓄積されやすくなるという訳です。

乾燥しにくい環境が長く続くと、カビの胞子やダニの死骸なども滞留しやすくなり、空気をキレイに保つのが難しくなるため、見直したいところですね。

湿度管理とほこりの関係

湿度はほこりの動き方に大きく影響します。

湿度が高いと、ほこりが空中に舞いにくくなる一方で、カビが発生しやすくなるというリスクもあります。また湿度が低いと、乾燥したほこりが舞いやすくなります。

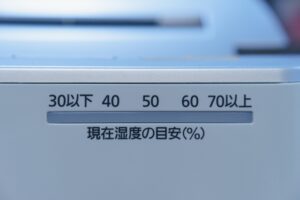

理想的な湿度は40~60%程度といわれているため、湿度計を用意して、除湿機や加湿器、換気の工夫をしながら適切な範囲に保つことで、快適さとキレイのバランスがとれた湿度環境を保つよう心がけましょう。

室内干しのメリットとデメリット

室内干しのメリット

主なメリットには以下の内容が挙げられます。

- 天候に左右されない:雨の日や冬の寒い時期でも洗濯が可能

- 室内の加湿に:特に冬など空気が乾燥する時期の加湿手段にも

- 花粉や黄砂、排気ガスの付着を防げる:屋外干しによる影響を受けずに済む

- 気兼ねなく干せる:ベランダに干さないことで、外からの視線を気にせずに済む

- 衣類の色あせや劣化が少ない:直射日光や紫外線によるダメージを避けられる

他にも、騒音などマナーを配慮することで、帰宅後の夜に洗濯・干し作業も可能となり、忙しい朝の家事を分散できることや、1人暮らしの場合にもありがたいポイントになります。

デメリットも知っておこう

一方で、室内干しにはデメリットもあります。主なものは以下のとおりです。

- 乾きにくく、部屋の湿度が上がる

- 部屋干しのみの自然乾燥では時間がかかる

- 生乾き臭が発生しやすくニオイが気になる

- ほこりが増える原因になる

これらの悩みも、正しい方法とアイテムを活用することで大きく改善することが可能になります。

ニオイの具体的な解決策

特に気になる生乾きのニオイに対しては、次の方法でほぼ解決していけます。

- 洗濯槽の洗浄を定期的に行う

- 酸素系漂白剤を併用する

- 速乾性のある洗剤や柔軟剤を用いる

- 干す前にしっかり脱水を行う

- 扇風機や除湿機などを使って短時間で乾かす

ほこりを減らす室内干しのコツ

部屋の風通しを良くするためのポイント

風通しのよい環境をつくることは、湿気やほこりの滞留を防ぐうえでとても重要です。

洗濯物は壁や家具から最低でも30cm以上離して干すようにし、空気の通り道を確保しましょう。

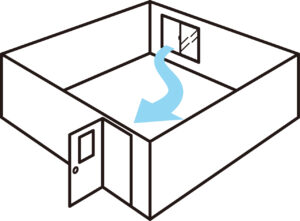

さらに、対角線上の窓を2か所以上開けて、風の流れをつくると自然換気が促されます。

外気が取り入れにくい構造の部屋では、ドアを少し開けておくだけでも空気の巡りが変わり、ほこりの沈着を防ぎやすくなります。

換気とエアコン・扇風機・サーキュレーターの活用法

自然な換気が難しい場合でも、エアコンの「ドライ」や「送風」機能を活用するのがおすすめです。これにより部屋の湿度を下げながら空気を循環させることができます。

また、換気扇や扇風機・サーキュレーターを併用することで、洗濯物の周囲に停滞しがちな湿った空気を動かすのに有効で、洗濯物が早く乾き、湿気やほこりの発生を抑えられます。

風向きの基本は「上から下」で、サーキュレーターなどは斜め上に向けて風を回すと、乾燥が進みます。部屋全体の空気の流れを意識しながら配置を調整するのがポイントです。

湿度管理に役立つ除湿機や新聞紙

エアコンのドライ機能以外では、除湿機が部屋の湿気を効率的に取り除くため、室内干しの強い味方になってくれます。

特に「衣類乾燥モード」のある除湿機を選べば、集中的に湿気を吸収して洗濯物をより短時間でに乾かすことができて便利ですよ。

湿気がこもる脱衣所やリビングなど、部屋の広さに適したモデルを選ぶことも心地よい室内干しのカギになります。

また、干した床部分に新聞紙を敷くことも、湿気を吸収させ乾燥を促すのに役立ちます。

空気清浄機の活用

室内干し中は湿度も上昇し、乾燥過程で洗濯物から出る繊維くずや、空気中の諸々の微粒子が室内にとどまりやすくなるため、これらを吸着して取り除く空気清浄機の使用もおすすめです。

常時稼働させておけば、目に見えないレベルのほこりまで吸着し、空気の質をキレイに保つことができます。

特に、HEPAフィルターを搭載したタイプもおすすめで、空気清浄機を室内干しのタイミングに合わせて活用することで、室内干しも心地よさが得られます。

ほこりの軽減に役立つアクション

洗う前・干す前には洗濯物をはたく

洗濯前に衣類を軽くはたく習慣を取り入れると、付着したほこりやゴミを事前に落とすことができるため、洗濯機内に入る繊維くずの量を減らし、洗濯中や乾燥時に発生するほこりを抑えることに役立ちます。

また干す前にも、軽くはたいたり広げることで、取り除ききれなかったゴミをふるい落とし、目視できるものは除去しておくことも有効です。

ランドリーボールの活用

ランドリーボールは洗濯機の中に入れて使う専用のボールで、衣類同士の摩擦による繊維の傷みを減らし、繊維の抜け落ちを抑えるサポートを果たします。

これにより、洗濯物から出るほこりや糸くずの量が軽減されるとともに、細かい繊維を集め取るタイプもあります。

また、洗濯時の振動を和らげるため、洗濯機の負担も減らせるというメリットがある一方で、稼働時の音が気になるという指摘もあります。

繰り返し使えて経済的なので、ほこりが気になる方はこれらを勘案の上、試してみてもよいかもしれません。

洗濯ネット使用やくず取り・洗濯槽・排水口のお手入れ

特に薄手の衣類やデリケートな素材は洗濯ネットに入れて洗うことで、繊維くずの飛散を防ぎ、干す際のほこりの発生を抑えることができます。

また、洗濯機内のくず取りネットやドラム式での糸くずフィルターはこまめに掃除し、溜まった糸くずを取り除くことで詰まりを解消し、次回の洗濯時のほこり再付着を防ぐのにも役立ちます。

さらに洗濯槽や排水口周囲の汚れや糸くずの付着についても、併せて週に1度を目安として使い方や頻度に応じ、こまめにチェックし掃除しておくことで、結果としてほこりの軽減につながりますよ。

洗剤・漂白剤・柔軟剤の使用

適量の洗剤を使い、必要に応じて酸素系漂白剤を加えると、洗濯物のキレイを保ちつつニオイやほこりの原因を減らすのに役立ちます。特定の洗剤以外は、基本すすぎを2回行うのもおすすめです。

また、柔軟剤を使用することで、衣類同士の摩擦が軽減され、繊維くずの発生を抑えることが期待できます。

特に静電気の発生を防ぐ柔軟剤は、洗濯後に衣類にほこりが吸着するのを防ぐ働きもあるため、乾燥中の空気中に舞うほこりの量を抑える助けになります。

洗濯物のたたみ方と収納時の工夫

乾いた洗濯物はできる限りすぐにたたむか、クローゼットに収納することで、繊維が落ちる時間を短縮し、部屋に散らばるほこりの量を抑えることができます。また必要に応じて、衣類用ブラシを使って軽く表面を掃いてから収納するのも効果的です。

収納ボックスやクローゼットの中にも除湿剤を入れて、湿気対策を行いましょう。

また風通しのよい場所を選び、通気性の良いケースや布製の収納グッズを活用すると良いでしょう。

さらに、定期的に衣類を見直し、不要なものは処分することで、ほこりがたまりにくい環境を作れます。

室内の掃除頻度と効果的な掃除の仕方

ほこりを減らすには、こまめな掃除も欠かせません。

特に室内干しの場所や洗濯機周辺はほこりが溜まりやすいため、理想的には週に3〜4回以上の掃除を心がけたいところです。

頻度が多いほどほこりの蓄積を防げるため、体調や生活リズムに合わせて調整しましょう。

以下に掃除の順番やポイントをご紹介いたします。

- まずフロアワイパーで床のほこりや髪の毛を取り除き、その後に掃除機をかける順番が効率もよくなります。こうすることで、床に落ちている細かなほこりを舞い上げずにしっかりと取り除けます。

- 掃除機は、ヘッドを布用や微細ほこり用のフィルターに替えて使うと、よりほこりを吸着しやすくなります。

- ほこりを舞い上げないために拭き掃除をする場合は、湿らせた布や新聞紙、もしくは専用のウェットシートを用いるのがおすすめです。

- 床だけでなく、天井や棚・カーテン・エアコンのフィルターも定期的に掃除しましょう。

- 静電気が発生しやすいテレビやパソコン、その他の電化製品周辺はほこりが溜まりやすいポイント。静電気の起きにくい専用のクロスやブラシでやさしく拭き取ることで、細かいほこりも絡めとりやすく蓄積も防げます。

- 掃除のタイミングについては、洗濯機周辺や干す場所を洗濯物を干す前に掃除をしておくと、洗濯物から落ちる繊維くずや湿気が新たなほこりを舞い上げるのを防ぎやすくなります。

- 干した後に軽く換気やエアコンを活用して空気を循環させ、ほこりが部屋に溜まらないようにすることも大切です。

干し方の工夫

部屋干しの最適なスペースの確保

風の通り道に洗濯物を干すと、乾きが早くなります。

- 窓際や換気扇の近くは、自然な気流が発生しやすいため、洗濯物が早く乾きます。

- 浴室乾燥機付きの浴室やランドリールームがある場合は、湿気がこもりにくく、洗濯物をまとめて干しやすいスペースとして活用できます。

- 洗面所兼脱衣所はコンパクトな場合が多いため、除湿器やサーキュレーションを持ち込むことで、空間内の湿気を飛ばし吸収しやすく時短に繋がるとともに、ほこりが出ても掃除する範囲が狭くて済みます。

- 家具の近くや部屋の隅など、空気の流れが滞りやすい場所に干す場合は、エアコンや除湿器、扇風機、サーキュレーターを活用するようにしましょう。

特にリビングに干す場合は、生活動線を妨げず圧迫感のない場所を考慮すると気持ちよく過ごせます。

乾きやすい干し方のコツと具体例

特に室内干しでは、「洗濯物同士の間隔をしっかりと空ける」ことで通気性を高めて、乾燥時間を短縮するのがポイントです。以下にいくつか具体例を挙げていきます。

- ハンガーは間隔を空け、風が通る隙間を確保しましょう。

- タオルは両端をピンチハンガーでジグザグに吊るす「蛇腹干し(じゃばらぼし)」にすると、乾きムラを防げます。

- ズボンやスウェットは裏返して干すことで、ポケットや縫い目にたまる湿気を外に逃がしやすくなります。

- パーカーなど厚手の衣類はフード部分を開いて吊るす、または逆さまに干すことで、内側にも風が通りやすくなります。

浴室に干すという選択肢とメリット

浴室に干すメリットは、湿度管理がしやすく、生活空間に洗濯物を持ち込まなくて済むことです。

浴室乾燥機を使えば外気に左右されず、夜間や雨の日でも安定して乾燥できます。

換気扇がある場合も、密閉された空間の中で効率的に空気を入れ替えることができ、カビや結露のリスクを軽減できます。

また、入り口のドアを開けてサーキュレーターや除湿器を浴室内に向けて稼働させることでも、同程度の効果が得られ掃除も楽になります。

入浴後すぐに浴室を軽く乾拭きしてから洗濯物を干せば、時間のロスも少なく、湿気をリセットでき、乾燥がスムーズに進みます。

省スペースかつ時短面でも理にかなった干し方として、共働き世帯や外干しできない事情の方にも人気があるのも頷けますね。

まとめ

洗濯物の室内干しは、気候や花粉などさまざまな理由で必要とされる生活スタイルである一方で、湿気やほこり・ニオイの原因にもなり得ます。

風通しの確保や除湿・清掃を基本として、エアコン・除湿器・空気清浄機・換気扇・扇風機・サーキュレーター・浴室乾燥機の活用や、洗濯や干す時のひと手間、干すスペースの見直しなどによって、より室内干しのメリットを生かせるようになることでしょう。

ご紹介した内容を参考に取り入れつつ、キレイで心地よい暮らしを叶えていきたいですね。