「はがきに複数の切手を貼ろうとしたら、スペースが足りない……」という経験はありませんか?

特に、案外手元に残っている昔の切手や郵便はがきに、小額面の手持ちで金額を合わせて、複数枚を貼らなければならないときは、配置に悩むものです。

そんな「貼るのが難しい」と困ったときの解決法について、郵便の基本ルールとしてはがきの種類による注意点や貼り方のマナーとともに、裏面や封筒の利用などいくつかご案内しております。

※貼り方に関しましては、はがきのみならず、封筒にも該当する内容となっております。

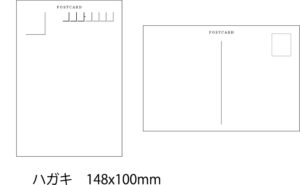

はがきと切手を貼る位置のおさらい

はがきの種類による注意点

はがきにはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。

- 官製はがき(郵便はがき):日本郵便が発行しているはがきで(148×100mm)、切手部分が印刷されています。追加の切手が必要な場合にのみ貼り足します。

- 私製はがき:市販の無地はがきや自作のポストカードなど。切手が印刷されていないため、必ず切手を貼る必要があります。郵便はがきと同じサイズであれば、85円です。

- ポストカード:美術展や観光地、雑貨店などで売られている絵はがきなども私製はがきに含まれます。厚さや大きさが郵便はがき以上になると「定形外郵便」として扱われる場合もあり、料金もかわるため注意が必要です。

※その他、ポストカードを含め私製はがきには、表(宛名)面の上に「郵便はがき」もしくは「POST CARD」の表記が必要です。表記がない場合は、第一種郵便物の扱いになります。

≪郵便物の種類≫

第一種郵便物(主に手紙)

- 定形郵便物

- 定形外郵便物(郵便はがきのサイズを超え規格外と判断された場合も含まれる)

第二種郵便物(主にはがき)

切手の基本的な貼り方

はがきのみならず、封筒にも該当する内容となっております。

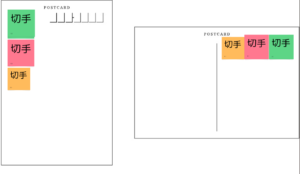

縦型と横型はがきでの位置(左上・右上:縦長にした時に左上になる位置)

機械による仕分け感知しやすさの観点から、基本的に表面(宛名や差出人を書く面)に貼り、はがきの向きによって位置が変わります。

- 縦型のはがき:左上の角から少し内側に切手を貼ります。

- 横型のはがき:宛名面の右上が基本の位置です。

縦型の場合は、切手が左上に印刷済みの郵便はがきの通りで、わかりやすいですね。

とはいえ横型の場合も含め、はがきも封筒も「縦長にした時に左上になる位置に貼る」と覚えておきましょう。

複数枚貼るときのルールやマナー

1枚で料金が足りない場合、複数枚を貼ることができますが、以下のようなマナーがあります。

- 一列に並べて貼る: 縦型は上から下へ、横型は右から左へ、できるだけ整然と。

- 重ね貼りはさける: 重なっていると料金が読み取れないばかりか、押印(使用済)の有無が確認できない場合は、返送される可能性があります。

- 高額の切手を先に貼る: 金額が高いものから順に並べると、読み取りがスムーズになります。

- 枚数が多すぎないように: あまりに多いとスペース不足であるばかりか、受け取る側に「見た目の印象」で寄せ集めのような不快感を与えることもあるので、用途に注意しましょう。

- 速達などの追加料金: さらに特別な配送方法を指定する場合、その料金分も加えて貼る必要があります。

料金不足で送ってしまうと

料金不足や読み取りにくい貼り方のまま郵送してしまった場合、差出人に返送される、もしくは受取人に不足分の請求がいくことがあります。

どちらも失礼にあたるため、郵送前に金額が正しいかを確認した上で投函するようにしましょう。

切手を貼る場所がない場合の解決法

前章のルールに従って切手を貼りたいけれど、「これは手持ちの切手では貼るのが難しい」という場合、以下のような解決方法をご案内できます。

- 宛名を小さく記載しスペースを確保

- 金額の大きな切手購入と貼り直し

- 裏面貼付の活用と注意点

- 封筒に入れて手紙として

- 郵便窓口へ

- 複数枚のはがきなら料金別納郵便

宛名を小さく記載しスペースを確保

はがきの表面には宛名を書くスペースが必要ですが、少し字を小さくすることで切手を貼るスペースを作れます。

ただし、読みづらい文字にならないよう注意しましょう。郵便番号や住所の数字は、郵便機械で読み取られるため、明瞭に書くことが大切です。

※絵はがきやポストカードでは、表面に宛名と内容を記載するため、難しい場合があります。

金額の大きな切手購入と貼り直し(購入場所と貼り直しの注意点)

何枚も必要になるような場合には、必要金額を満たす高額切手1枚もしくは(1円切手を何枚も貼るよりは)最小限の枚数にまとめた額の切手を購入するのがおすすめです。

コンビニでは種類が限られるため、郵便局や事前にネット購入のほうが確実です。

また、貼り直しの際は、貼ってしまった切手がはがれにくくなっていることがあります。水を含ませた綿棒やティッシュで切手の周囲を軽く湿らせ、柔らかくなったらゆっくり剥がすとうまくいきやすいようです。

無理にはがすと破損の恐れがあり使用できなくなる場合もありますので、剥がせない場合は新しいはがきに書き直す方がよいでしょう。未使用の切手は周囲に少し余裕を持たせて切り取ることで、使用することも可能です。

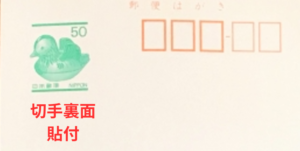

裏面の利用法と貼付時の注意点

表(宛名)面にスペースがとれずやむを得ない場合は、裏(通信)面に切手を貼る方法もあります。

利用方法としては、表面の切手を貼ったすぐ下に赤ぺんの手書きで「切手裏面貼付」と明記もしくは市販の「切手裏面貼付シール」を貼り、裏面の左上に不足分の切手を貼り、ポスト投函ではなく郵便窓口に持参し確認してもらいましょう。

その理由は、郵便物を仕分けする機械が切手の場所を認識できず、料金不足と判断されて戻ってきてしまう可能性があるためです。(原則として推奨されるとまではいえない面もあるということです。)

また、裏面に切手を貼る場合もテープ補強は避けて左上から貼り、見やすく消印を押しやすく整理しておくよう配慮も必要ではないでしょうか。

封筒に入れて手紙として

複数枚の切手を貼る場所に困る時はもとより、見た目が悪いと感じる場合は、大切な挨拶状を贈る際のように、はがきを封筒に入れて手紙同様「定形・定形外郵便」として出す方法もあります。

切手を貼るスペースが十分に確保され、整った見た目になります。この場合、はがきや封筒のサイズ・重さによって郵便料金が変わるので注意しましょう。

郵便窓口へ

時間に余裕があるならば、最寄りの郵便局へ持参し窓口で相談するのがおすすめです。

すでに1枚切手を貼ったものの金額不足の場合には、現金での差額支払いによる差額調整も可能で、スマートに送ることができます。

また、貼る場所がない時の対応だけでなく、手持ちの切手が使いづらい場合は、手数料※を支払ってよく使用する額面の切手に交換しておくと便利です。

※交換手数料:普通切手1枚につき5円、10円未満の切手は額面合計の半額で小数点以下切り捨て

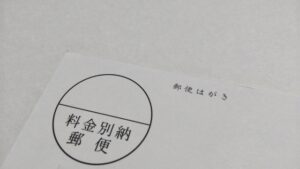

複数枚のはがきなら料金別納郵便

何枚ものはがきを一度に出す場合は、「料金別納郵便」のサービスが便利です。

切手を貼らず、専用のスタンプを押して郵便料金をまとめて支払う方法で、特に企業や団体で使われることが多いですが、申請すれば個人でも利用可能です。

その他切手と郵便物の関係性から

郵便物に合った切手の使い方

切手には多くのデザインと額面が用意されています。

額面でいえば1円から1000円まで、速達を自宅からポスト投函するのにも便利に使用できます(※1000円切手は2019年以降在庫限りで販売終了、以後は500円が最高額となります)。

ビジネス用途であれば、一般的にシンプルな普通切手を用いる方が失礼に当たりません。

一方、プライベートでは送り先や内容に応じて、季節感や趣味に合った特殊切手などを選ぶのも、楽しみのひとつになるのではないでしょうか。

特殊切手

各地の景勝地や名産品などさまざまな題材でが描かれ、記念行事などに合わせて発行されるものとして、 ふるさと切手・グリーティング切手・オリジナルフレーム切手(・年賀切手)があります。

発行予定をチェックして、収集も使用にもおすすめです。

慶事や弔事の挨拶状には

慶弔用の郵便には、専用の慶事普通切手・弔事普通切手を使うのがマナーです。

- 慶事(結婚や出産など)には、紅白の慶事用

- 弔事(訃報や法要など)には、落ち着いた色調の弔事用

これらは郵便局で取り扱われており、心遣いを伝える一助となります。

しかしながら、必ずこれらの専用切手を用なければマナー違反であるわけではありません。

例えば、年賀状による結婚・出産報告の場合や、友人や休職中の職場への出産報告はがきなどでは、雰囲気に合った特殊切手類を用いることも多々あります。

まとめ

「はがきに複数の切手を貼る場所がない」と悩んだときは、まず正しい位置や郵便のルールを再確認してみましょう。

その上で、状況に応じて以下のような選択肢で柔軟に対応することにより解決できます。

- 宛名を小さく記載しスペースを確保

- 金額の大きな切手購入と貼り直し

- 裏面貼付の活用と注意点

- 封筒に入れて手紙として

- 郵便窓口へ

- 複数枚のはがきなら料金別納郵便

郵便物は、ちょっとした工夫や気配りで、相手にもっと温かい気持ちを届けることができます。

受取るかたに失礼のないよう見た目にも気を配りながら、正確な料金で美しく送ることを心がけたいものですね。