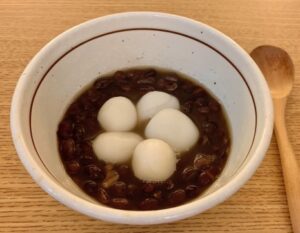

冷やしても、もちもちつるん食感の白玉団子ですが、時間が経つと固くなってしまうことがありますよね。

特に豆腐を加えると柔らかさを保てることは知られていますが、豆腐以外の材料でも同様の効果が得られるのでしょうか?

こちらでは、豆腐以外のものでも白玉団子が固くなりにくい材料や作り方、冷蔵・冷凍および固くなってしまった白玉団子を復元する方法、白玉粉の特徴についてご紹介いたします。

いつでも、もっちもちの白玉団子を楽しみましょう。

豆腐以外でもちもちなめらかを保つ白玉団子を作るには

白玉団子といえば、あの冷やして食べる時のもちもちつるんとなめらかな食感は、最大の魅力ではないでしょうか。

豆腐を入れる作り方は定番といえありますが、他にも方法はありそのポイントは保水性です。

白玉団子が固くならないための条件は

白玉団子が固くなる原因は、主に水分が抜けて乾燥することと、時間の経過や冷えによるデンプンの老化※です。(※デンプンの老化は、加熱により水分を含んで糊化こかし柔らかくなった状態から、冷めて水分が抜けでんぷん同士が固まる再結晶化し、ぼそぼそになることを指します)。

これを防ぐためには、保水性のある材料を加えることがポイントです。

豆腐は水分が多く、かつタンパク質を含むため、水分の蒸発を防ぎつつ弾力のある白玉になります。

豆腐以外にも、乳製品や砂糖など、白玉の水分を逃さずに保つ材料を加えることで、時間が経っても柔らかさをキープすることができます。

絹ごし豆腐を用いるのはもはや定番

白玉粉100gに対して、絹ごし豆腐100gをつぶしながら加えて成形し熱湯でゆでるだけの作り方で、もちもち食感が長く楽しめて、もはや定番ともいえるのではないでしょうか。

成形のポイント

柔らかさを保つためには、材料の混ぜ方や成形の仕方にもコツがあります。

まず白玉粉に対して液体を少しずつ加え、耳たぶ程度のやわらかさになるまで練り、同じ大きさになるように成形します。

この時、ピンポン玉のようなまん丸もかわいくてよいのですが、中央にくぼみをつけることで火の通りが均一になり、保存もしやすく食感のムラが出にくくなります。

豆乳や牛乳を用いる作り方

豆乳や牛乳にはたんぱく質や脂肪分が含まれていることから、水分を保つとともに柔らかさをキープしやすい働きがあります。

白玉粉にこれらを加えると、時間が経っても乾燥しにくくなりやわらかな食感が続きます。

分量や作り方:

- 白玉粉100gに対して、豆乳または牛乳を80〜90ml加える

- 少しずつ加えながら、耳たぶのかたさを目安に調整する

- お好みの同じ大きさに丸めたあと中央に少しくぼみを作って成形後、熱湯でゆでて浮き上がってきたらさらに1分ほどゆで、冷水にとる

豆乳はさっぱり、牛乳はまろやかな風味が加わり、味わいの違いも楽しめます。

砂糖を用いる作り方

砂糖には水分を抱え込む性質があるため、白玉団子に加えると保湿性が高まり、時間が経っても固くなりにくくなります。

分量や作り方:

- 白玉粉100gに対して、先に水かぬるま湯80〜90ml、砂糖15〜20gを加えて溶かす

- 砂糖が溶けたら白玉粉に加えてよく混ぜ、お好みの同じ大きさに丸めたあと中央に少しくぼみを作って成形し、熱湯でゆでる

- 浮き上がってきたらさらに1分ほどゆで、冷水にとる

砂糖を加えることでほんのりとした甘みが付き、味付けなしでも美味しく食べられる点もメリットです。

白玉団子の作り置きと復元の方法

まとめて作り置きしておいて、好きな時に食べられると便利ですよね。

作った直後ではないけれどその日のうちに食べる場合と、数日後に食べる場合について、それぞれ冷蔵・冷凍の方法をご案内いたします。

冷蔵と冷凍のポイントは水分

気をつけたいのは、ここでも水分の保持です。

作った当日の数時間後までの場合

水分が抜けやすいため、水を入れたボウルに入れてラップして冷蔵庫に入れます。

この方法で長く浸水させておくと、デンプンが溶けてしまうため、お昼に作って午後のおやつの時間に食べるなどの場合となります。

また、食べる時間が遅くなってしまう場合に備えて、白玉団子をシロップに絡めてからボウルや容器に入れてラップして冷蔵庫に入れる手もあります。

フルーツポンチのシロップにあらかじめ合わせておくのもよいでしょう。液体に含まれる砂糖の浸透圧で、溶けることなくもちもち感を保つことができます。

作った翌~翌々日位までの場合

シロップで絡めたものも翌日まで概ね可能ですが、白玉団子の水気を切り、ラップに包んでさらに密閉容器や密閉保存袋に入れることで乾燥を防ぐ方法もあります。

いずれも冷蔵庫内での保存は早めに食べきるのが理想です。

もう少し長い場合は冷凍

冷凍する方がおいしさを保ちやすくなります。ただし、加熱前の白玉粉と水分はまだ分離したままのため、この状態で冷凍するとぼそぼそになってしまうため、必ずゆでた後に冷凍することがポイントです。

ゆでた白玉の水気をしっかり切って、ステンレス製のトレイなどに並べなるべく速やかに冷凍してから、密閉保存袋に入れて冷凍庫に入れます。

冷凍庫の開閉状況にもよりますが、やはり早めに食べきりましょう。

凍ったままでも自然解凍または加熱解凍が可能です。

解凍やもちもち復元の方法

冷蔵の場合

- 作ってからの時間もさほど経っていないため、上記のような状態であれば液体に浸けたまま、食べる前に少し早めに出しておくことでもちもち感を楽しむことが可能です。

- それでも固さが気になる場合には、ラップをしてごく短時間(10秒ずつ)様子を見ながら電子レンジで温めるとよいでしょう。

解凍する場合

冷凍して白玉が固くなってしまった場合も、もちもち感を復元する方法があります。

・ラップして水を入れた容器で自然解凍もしくは流水解凍する(やや時間は必要、長時間放置せず途中で様子を見るとよい)

・凍ったまま白玉を短時間だけ茹でるか、熱湯をかけて自然解凍に近い状態に戻してから冷水にさらす(多少手間だが、風味を損いにくく復元できる)

・電子レンジで水分を補いながら加熱解凍する(もっとも手軽)

- 耐熱ボウルに水少々と白玉を入れふんわりラップし、分量に応じて電子レンジで加熱(600Wで30秒〜1分)

- 取り出して白玉がふっくらしていれば完成。加熱ムラがあれば、様子を見ながら10秒ずつ追加加熱し、冷水で軽くしめてお好みの食感に

何回か行ってみると、加減がわかりやすくなります。

いずれの方法においても、水分を補いながら、加熱する場合は短時間ずつ様子を見ながら、戻すことで柔らかくもちもちおいしく復元できますよ。

そもそも生地に白玉粉を用いる理由

団子を作る材料となる粉はいくつかありますが、白玉粉自体に、特有のつるんとした食感と、冷めてもかたくなりにくいという特性があります。これが、他の粉では出せない食感を実現する理由なのです。それを生み出す製法などを含め、みていきましょう。

白玉粉の持つ特徴

白玉粉は、もち米を水に浸してからすりつぶし、沈殿させて乾燥させたもの(湿式製粉)です。この製法によって、粒子がとても細かく、水と混ぜるとつるんとなめらかな口当たりの団子になりやすいのが特徴です。

また、白玉粉は吸水性が高く、適度に粘り気があるため、形成しやすくゆでた後も弾力が保たれ、冷めても固くなりにくく、柔らかさを長時間保ちやすいのです。

加熱するとやわらかく、他の米が原料の粉の中では冷めても比較的固くなりにくいため、白玉団子にはぴったりの粉といえるでしょう。

白玉粉ともち粉、だんご粉、上新粉の違い

- 白玉粉:もち米が原料で湿式製粉(水に浸してから製粉)、なめらかでつるりとした食感

- もち粉:もち米が原料で乾式製粉、柔らかく伸びもっちりとした食感

- だんご粉:うるち米ともち米のブレンドで、コシや弾力・歯ごたえがある

- 上新粉:うるち米が原料でお湯でこねる、歯切れがよくしっかりした食感

食感や用途に応じて使い分けることで、好みに合った団子作りができます。

また白玉団子というと、冷たく冷やしてフルーツやあんこなどと併せていただく場合を多くイメージするかもしれませんが、冷やしたり焼いたりするみたらしやお月見団子作りにも大いに活躍するものです。

まとめ

豆腐を使わなくても、豆乳や牛乳、砂糖など保水性のある食材を加えることで、白玉団子のやわらかさを保つことができます。

また、白玉粉の特性や、冷蔵・冷凍の方法、解凍時の復元方法を知っておくことで、さらに理想的な食感に近づけることができ、楽しみ方の幅も広がるのではないでしょうか。

ご紹介の方法を試しながら、気軽にふんわりもっちりの白玉団子をいただいてみませんか。