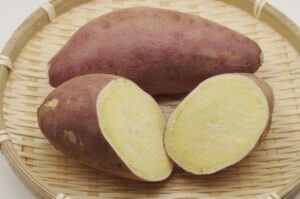

さつまいもを調理したあと、手や包丁、まな板がベタベタして困ったことはありませんか?

あの粘つきは見た目以上に落ちにくく、普通の洗い方ではなかなかすっきりしませんよね。

この記事では、そんなベタベタ汚れの原因や正体をわかりやすくお伝えし、簡単な落とし方をご紹介いたします。

手やキッチン用品・衣類に付着した場合の対処法や、調理の際のベタつきを防ぐコツもまとめましたので、後片付けのストレスがぐっと減り、旬の味を楽しめるようになりますよ。

さつまいものベタベタの原因と正体

ベタベタの正体「ヤラピン」とその特徴とは?

さつまいもを切ったとき、断面からにじみ出てくる白い液体に気づいたことはありませんか?

この液体の正体は「ヤラピン」と呼ばれる成分で、さつまいも特有の樹脂状の物質です。

ヤラピンは主に天然の糖脂質からなり、空気中の酸素と反応すると粘性を帯び、ベタベタとした感触になります。

このヤラピンは、食べても問題ないどころか、お通じにうれしい働きがあるとされています。

ただし、調理中に手や調理器具に付くと非常に落ちにくいのが厄介な点で、乾燥すると表面が硬化し、黒ずんでしまうため、できるだけ早めに洗い流すことが大切です。

黒い汚れの正体と影響

時間が経つとさつまいものベタベタが黒く変色してくるのは、ヤラピンが空気中の酸素や鉄などと起こす反応によるものです。

特に鉄製の包丁や鍋など、金属と接触した場合は反応が著しく、黒ずみや斑点のようなシミが目立ちやすくなります。

この黒ずみは見た目にはやや不快ですが、人体への影響はありません。

ただし、服や布巾などに付くと染みついて落ちにくくなることがあるため、扱いには注意が必要で、調理器具に黒ずみが残ると汚く見えやすいため、きれいに保つ工夫も求められます。

さつまいもがベタベタする理由

さつまいもは、甘みや栄養を蓄えた根菜の一種で、収穫後も一定の呼吸を続けており、切った瞬間に細胞が傷つくことで、内部からヤラピンや糖分が滲み出してきます。

この反応は自然なものですが、時間の経過とともに酸化が進み、粘性が増していくとされています。

特に皮をむいたり切り分けたりした直後は、手がヌルヌル・ベタベタしやすくなり、台所のシンクや調理台にこの成分が付着すると、掃除がやっかいになることもありますよね。

あらかじめベタつく性質を理解しておくことで、後片づけのストレスも減らせるでしょう。

品種による違いとベタベタの程度

さつまいもと一口に言っても、その品種は実に多彩で、それぞれに含まれるヤラピンの量や糖度、でんぷん質の割合も異なります。

たとえば、紅はるかや安納芋といった甘みの強い品種は、ヤラピンの分泌量が多く、ベタベタしやすい傾向があります。また、これらの品種は水分量も多いため、調理中に扱いづらいと感じることがあるかもしれません。

一方で、金時芋や鳴門金時などのホクホク系品種は、比較的でんぷん質が豊富で粘つきが少なく、扱いやすいという特徴があります。

品種によってベタつきの程度に差があることを知っておくと、調理前の準備や後片付けの工夫がしやすくなりますし、用途に合わせた品種選びにも役立ちます。

さつまいものベタベタ汚れを落とす方法5選

ぬるま湯+アルファで落とせる

ベタベタが比較的軽い場合には、まず洗剤とぬるま湯で手や器具を丁寧に洗ってみましょう。

40℃前後のぬるま湯を用いる方が、冷水よりも成分が溶けやすくなります。

ヤラピンは糖分と油分を含む成分のため、水だけではなかなか落ちませんが、界面活性剤を含んだ洗剤や石けんを使えば、ある程度分解・除去することが可能です。石けんをよく泡立ててから、手のひら全体や器具の隅々まで丁寧に洗うのがポイントです。

それでも残る場合は、少量の塩などをつけてこすり洗いすることで落としやすくなるので、ブラシやスポンジを使い、何度か繰り返すことでベタつきが緩和されるでしょう。

重曹の使い方

重曹(炭酸水素ナトリウム)は、アルカリ性の性質を活かしてヤラピンを中和・分解する働きがあります。

まな板や包丁にベタつきがある場合は、重曹を少量の水で練ったペーストを塗り、数分そのまま放置してからスポンジでこすり洗いしましょう。乾燥して固まってしまった部分にも利用できます。

鍋全体にベタつきがある場合は、重曹水(ぬるま湯に小さじ1〜2杯程度の重曹を溶かす)を数10分浸したあと、やさしくこすって洗い流すとよいでしょう。

その際、重曹はやや刺激があるため、手袋をするか仕上げに保湿をすると肌荒れの予防になります。

また、手荒れの気にならない方の場合には、手のベタつきにもごく少量の重曹をつけてこすり合わせる方法もアリです。

漂白剤の注意点と使用例

まな板や布巾などに付着した黒ずみやヤラピン汚れには、酸素系漂白剤を使うと比較的簡単に落とすことができます。

酸素系漂白剤は素材へのダメージが少なく、食品まわりのアイテムにも比較的使用できる場合が多いのが利点です。ぬるま湯に漂白剤を溶かし、10〜15分ほどつけ置きしてから洗い流しましょう。

汚れがピンポイントの場合は、キッチンペーパーなどに浸して乗せて置くとよいでしょう。

一方で、塩素系漂白剤は素材を傷めたり、色落ちを引き起こすリスクがあるため避けたほうが無難です。

いずれの場合も、手袋と換気も忘れずに行い、漂白剤を使用した後は、しっかりと流水で数回すすぎ、成分が残らないようにしましょう。

オイルやクレンジングで落とす

ベタベタが広範囲にわたる、あるいは時間が経ってこびりついた場合は、食用油やオイルクレンジング(メイク落とし)を使うと落としやすくなります。

乾いた布やコットンにオイルを含ませ、汚れ部分にしばらく置いてなじませてから、やさしく拭き取るようにすると、ヤラピンが浮いてきてスルッと落とすことができますよ。

使えるオイルは、サラダ油やオリーブオイル、ベビーオイルなどで、その後は食器用洗剤でしっかりと油分を洗い流し、ぬるま湯ですすいでください。

クレンジングオイルを使う場合は、乳化させながら流すとスムーズに除去できます。

布製品に使用する場合は、裏側にキッチンペーパーなどを当て、目立たない部分で試してからにしましょう。

アイロンを使ったユニークな方法

服に付着してしまったベタベタ汚れには、アイロンを使った裏技的な方法があります。

低温アイロンの熱の力でヤラピンを柔らかくして、紙に吸着する方法で、すぐに洗えない状況や、乾いた汚れを移し取りたいときに便利です。ただし、熱に弱い素材やプリントがある布地には不向きな場合もあるため、必ず事前に目立たない場所でテストすることをおすすめします。

-

汚れ部分にキッチンペーパーやクッキングシートを重ねます。

-

アイロンを低温(80〜100℃)に設定し、紙の上から軽く5秒ほど押し当てます。

-

すぐに紙をめくり、汚れが紙に移っているか確認します。

-

汚れが残っていれば、紙を新しいものに替えて数回繰り返しますが、焦げそうな場合はすぐに中止してください。

その後、仕上げに中性洗剤で洗濯することで、きれいに仕上がります。

また、アイロンのスチーム機能を使って汚れを柔らかくする方法もあります。スチームを当てることで繊維の奥に入り込んだ汚れも浮きやすくなり、その後の洗濯で除去しやすくなる点がメリットです。

キッチン用品や服に付いた時の具体的ケア

まな板に残ったヤニの除去

さつまいものヤラピンがまな板に付着すると、時間が経つほどに固着しやすくなります。

・木製まな板の場合は、重曹ペースト(重曹と少量の水を練ったもの)を塗布し、5〜10分ほど置いてからタワシやブラシでこすり洗いするのが効果的です。木目の奥に入り込んだ汚れも浮き上がり、比較的簡単に落とせます。

・プラスチック製のまな板であれば、酸素系漂白剤を使ってつけ置き洗いもおすすめです。50℃前後のぬるま湯に漂白剤を溶かし、10分ほど浸けた後、しっかりと水洗いすれば、ベタベタや黒ずみが取れやすくなります。

どちらの素材であっても、最後にしっかりと乾燥させることが重要です。まな板を立てかけて風通しの良い場所に置くことで、菌の繁殖や再付着のリスクを防ぐことができます。

鍋のベタベタ汚れを簡単に落とす方法

さつまいもを茹でた後の鍋には、意外にも頑固なヤラピン汚れが残っていることがあります。こうしたベタベタ汚れには、重曹を使った煮沸洗浄が適しています。

鍋に水を張り、大さじ1〜2の重曹を加えて沸騰させ、5〜10分煮ることで、ヤラピンが柔らかくなり、スポンジでこすれば落としやすくなります。

焦げつきや水垢がある場合には、別途クエン酸を小さじ1ほど加えて煮沸するとよいでしょう。その際、ステンレス製の鍋は酸に強いため、クエン酸の使用が可能ですが、アルミ製の鍋は変色の恐れがあるため避けた方が無難でしょう。

汚れが落ちたら、洗剤で仕上げ洗いをして、水気をしっかり拭き取ります。

包丁のベタつきや黒い汚れを解消するには

包丁に付いたヤラピンは、特に刃の根元部分や柄との境目に残りやすくなります。

重曹ペーストをスポンジに取り、刃の両面を丁寧にこすり洗いすることで、多くの場合は簡単に落とすことができます。

それでも落ちない場合は、キッチンペーパーにサラダ油やオリーブオイルを少量含ませて拭き取り、その後中性洗剤で油分を洗い流すとすっきりします。

黒ずみが出ている場合は、レモン汁やクエン酸水を使ってこすると、見た目も美しくなります。

なお、包丁は使用後すぐに洗って乾かすことで、サビの発生や汚れの固着を予防できます。特に鋼製の包丁は水分に弱いため、布巾でしっかり拭き取り、湿気の少ない場所に保管するよう心がけましょう。

服に付いたシミや汚れの処理

ヤラピンが衣類に付着してしまった場合、時間との勝負といえます。

まずは乾いたティッシュやウエス(不要な布)・ガーゼなどで、余分なベタベタを優しく拭き取ります。こすりすぎると繊維の奥に入り込んでしまうため、押さえるようにして吸い取るのがコツです。

その後、中性洗剤やクレンジングオイルを使って、汚れた部分をたたき洗いします。メイク用のリムーバーでも代用可能です。

洗浄後はぬるま湯で丁寧にすすぎ、必要に応じて酸素系漂白剤を使ってつけ置きすることで、シミがさらに落ちやすくなります。

淡い色やデリケートな素材の衣類は、必ず洗剤の使用前に目立たない部分でテストを行いましょう。

最後にしっかりとすすぎ、自然乾燥させることで、衣類へのダメージを最小限に抑えながらきれいに仕上がりますよ。

ベタベタを防ぐ方法

ベタベタを防ぐ調理方法は?

・さつまいもを調理する前には、まず表面の泥や汚れをしっかりと落とすことが基本です。

流水で丁寧にこすり洗いすることで、表面に付着したヤラピンや土の粒子を効果的に洗い流せます。特に根のくぼみ部分など、汚れが残りやすい箇所は丁寧に洗いったあと、キッチンペーパーや布巾で水分をふき取り、滑りにくくしてから調理しましょう。

・さつまいもを切った後は、できるだけすぐに水にさらすことがポイントです。

水にさらすことでヤラピンの酸化を抑え、粘性が出にくくなり、変色やえぐみを軽減して見た目や味わいも向上します。切ったまま放置するとヤラピンが酸化して空気と反応しやすくなるため、なるべく早めの処理を心がけましょう。

・加熱する際は、皮を残したまま調理することで、ヤラピンの流出を防ぎやすくなります。

焼き芋や蒸し芋では、アルミホイルや蒸し布を活用すると器具の汚れも抑えられ、後片付けが楽になります。

・炒め物や煮物に使う場合は、調理直前に切ることでベタつきが抑えられます。

家庭用スライサーを使う際は、刃の目にヤラピンがたまりやすいため、使用後すぐに洗うようにしましょう。

アク抜きと重曹の活用

アク抜きの基本は「水にさらす」ことですが、重曹を加えることでその働きが格段に高まります。

重曹は弱アルカリ性で、ヤラピンやアク成分を中和し、粘性のある物質をより分解しやすくします。ぬるま湯1リットルに対して小さじ1の重曹を加え、10〜15分ほどさつまいもを浸すだけで、アクと粘つきの両方にアプローチできます。

さらに、重曹には色止めの働きもあるため、切り口が黒ずみにくくなり、美しい仕上がりになります。特にサラダやデザートなど、見た目を重視する料理にはおすすめです。

使用後は重曹成分が残らないよう、流水でしっかりと洗い流すようにしましょう。

重曹がない場合には、同様にアルカリ性の効果が期待できるベーキングパウダーや、酸性の酢・レモン汁を少量加える方法も応用できます。

さつまいも料理で注意すべきポイント

さつまいもは幅広い料理に使える一方で、粘着成分が油と混ざることで器具にこびりつきやすくなるという特徴もあります。

特に大学芋やスイートポテトなど、糖分や油を多く使うレシピでは、前処理の丁寧さが後の掃除や風味に影響します。

揚げ物をする際は、さつまいもをしっかりと水にさらしてからよく水気を拭き取りましょう。水分が残っていると油はねの原因となるほか、油とヤラピンが反応して煙が出やすくなる場合があります。

電子レンジを使う場合は、ふんわりとラップをかけることで水分の蒸発を防ぎ、ベタつきが庫内に付着するのを防止できます。皮つきでの加熱もヤラピンの漏れを抑える一つの方法です。

シミを防ぐための調理法

調理中に衣類や布巾にヤラピンが付着すると、時間の経過とともに酸化し、黒く変色してしまいます。そのため、調理時には必ずエプロンを着用し、汚れが広がりにくいように新聞紙やビニールクロスなどを作業スペースに敷いておくとよいでしょう。

手や指先に付いたヤラピンは、早めに洗い流すのが鉄則です。

乾くと落としにくくなるため、調理途中でも気づいたらすぐに石けんや重曹で洗いましょう。特に指の関節や爪の周辺に入り込んだ汚れは、使い古しの歯ブラシなどを使ってやさしくこすることで取りやすくなります。

布巾や台ふきに付いたベタベタは、洗剤だけでは落ちにくいため、重曹やオイルクレンジングといった分解力のあるアイテムを併用しましょう。つけ置き後に洗濯用洗剤で洗えば、繊維の奥までしっかりと汚れを落とせます。

保存方法と変色を防ぐ対策

さつまいもは寒さに弱いため、冷蔵庫保存には注意が必要です。

・10〜15℃程度の冷暗所が理想的で、新聞紙に包んで段ボール箱などに入れておくと、乾燥やカビを防ぐことができます。床下収納や玄関など、温度変化が少なく通気性のある場所を選びましょう。

・切ったさつまいもは、変色防止のために水にさらしてからしっかりと水気を切り、ラップで包んで密閉容器に入れて冷蔵保存します。保存後も、なるべく早めに使い切ることが望ましいです。

・すぐに使わない場合は、軽く加熱してから冷凍することで、保存性が高まります。また、マッシュしてラップに包んでからジップ式の保存袋に入れて冷凍保存すれば、ポタージュやスイーツ作りにも再利用しやすくなります。

解凍時は電子レンジで加熱するか、蒸し器で再加熱することで、パサつきを防ぎながら風味を保つことが可能です。

さつまいもベタベタ汚れ関連のQ&A

ベタベタしても食べられるの?

はい、食べられます。

このベタベタの原因である「ヤラピン」は、おなかにうれしい働きがあるといわれており、さつまいもに自然に含まれている樹脂状の物質で、主に糖脂質などで構成されたものです。

ただし、見た目や口当たりに影響を与える場合があるため、調理前に水でよく洗って重曹やレモン汁と共に浸水させ、表面をキッチンペーパーで拭き取ることで、よりおいしく食べられるようになります。

特に料理として見た目を重視する場面では、あらかじめ下処理をしておきましょう。

他の食材との汚れの比較

ヤラピンのような粘着性のある成分は、実はれんこんやごぼう、山芋などの根菜類にも共通して見られるものです。

たとえばれんこんの切り口から出てくる粘液や、ごぼうを切ったときに表面がヌルヌルする現象は、さつまいものベタベタと似た性質です。

ただし、さつまいもはヤラピンの粘度が特に高く、空気や鉄と反応しやすい性質があるため、酸化によって黒ずみが起きやすく、見た目の変化も大きくなります。

このため、衣類やまな板、包丁に付着した際には、れんこんやごぼうよりも落としづらく、対処に手間がかかり乾燥すると固化してしまうため、使用後の器具の洗浄タイミングも重要になります。

扱いが厄介という点では、他の野菜よりも手がかかるため、下処理による軽減や早めの対処が必要といえるでしょう。

まとめ

さつまいものベタベタ汚れの正体は、天然成分の「ヤラピン」です。食べられるものですが、調理中に手や調理器具に付くと非常にしつこく、落としにくい特徴があります。

とはいえ、以下のような身近な方法を使えば簡単に汚れを落とすことが可能です。

主な落とし方

- 石けんや中性洗剤・塩による水洗い

軽度のベタベタ汚れに効果的です。ぬるま湯を使うことで汚れが浮きやすくなり、洗いやすくなります。 - 重曹を使った方法

アルカリ性の重曹がヤラピンを中和・分解し、乾燥して固まった汚れにも役立ちます。- まな板や鍋には重曹ペーストを塗布してこすり洗い。

- 鍋の汚れは重曹を入れて煮沸洗浄するのも効果的です。

- オイルやクレンジングオイルの活用

油脂系の洗浄剤はヤラピンを浮かせて取り除く働きがあります。- 衣類のシミや包丁の細かい部分のベタつきには特に扱いやすいです。

- アイロンと吸水性のある紙を使った裏技

服に付着したヤラピン汚れに対し、低温のアイロンを当てたキッチンペーパーやクッキングシートで熱によって柔らかくなった汚れを紙に吸着させて移し取る方法です。 もしくは、アイロンのスチームで汚れを浮かせた後、洗濯します。 ※いづれの場合も、洗濯前の補助的な使い方で、デリケートな衣類は避けた方が無難です。

ポイント

- 汚れの程度や付着場所によって、適切な方法を使い分けることが大切です。

- 汚れをためず、早めに落とすことで後片付けが楽になります。

また、調理前の下処理やアク抜きを丁寧に行い、汚れを広げない準備もしておくことで、ベタベタを予防しやすくなります。キッチン用品や衣類に付着した場合も、慌てずに対処すれば問題なく落とすことが可能になるでしょう。

さつまいもをもっと気軽に、おいしく楽しむためのヒントとして、どうぞ参考になさってみてくださいね。